イチロウ・ノート

2020.01.06更新

2019年07月04日(木)

静岡市内にあるBotanica「そこにある富士山」展へ。

折よく下山晶子さん、作家の丹羽勝次さんもみえられ暫しの談義。

丹羽勝次さんの「標本」の展示とは異なるバージョンの写真を

プレゼントされる。(写真参照)

半世紀前の富士山熔岩と敷かれた漆黒の鐵板、そして

ガラスは熔解から固形化することの時間の変化の移ろいに

表現の本質的なものを感じるのでした。しかし漆黒の鐵板らしき

ものは厚紙と墨であることをお聞きし、物質感とは何だろうと

改めて考えさせられるのでした。

2019年06月19日(水)

樂土舎のブルーベリーが実っています。

ここのブルーベリーが店頭に並ぶ静岡県掛川市にある

西洋菓子「卯屋」さん。すでに20年ほど継続して使い続けて

下さる。季節の果物にこだわり、その素材を十二分に引き立てる

お菓子作りに妥協がない。

その分こちらへもプレッシャーが・・・。

食のコラボレーション、是非自身の舌でご堪能ください。

2019年03月29日(金)

本日3月29日は花芽が咲きだしたブルーベリーの防鳥ネットの棚づくり。

昨年9月末の台風の強風で壊滅的な打撃を受けたことによる再構築。

飛び飛びになってしまったブルーベリーの樹。かつての面影はないが

大切な作物。なんせ、樂土の始まりがこの開墾から始まったのだから!

今年も掛川市のこだわりのケーキ屋さん西洋菓子「卯屋」さんで使っ

ていただけるそうだ。

ブルーベリーの可憐な花

ブルーベリーの防鳥ネット用の柵づくり

ブルーベリーの防鳥ネット用の柵づくり2019年03月24日(日)

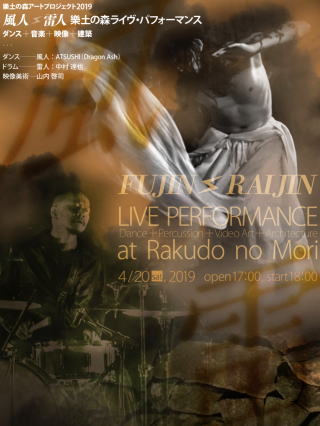

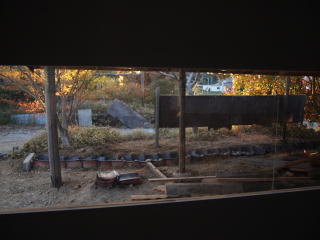

3月24日は4月20日の樂土の森ライブ・パフォーマンスの舞台装置のリハーサルでした。

地下の舞台

地下の舞台2019年03月12日(火)

4月20日の樂土の森ライブ・パフォーマンスのタイトルが《音楽×ダンス×映像×建築》と

銘打ったのですが、その建築が既に始まっています。

2019年03月10日(日)

春に向かいつつあるなか、樂土の森がいよいよ始動!

アートプロジェクトの第1弾は4月20日の《音楽×ダンス×映像×建築》 ブランキーのドラマー中村達也と

Dragon ashのダンサーATSUSHI、映像は山内啓司。

3月6日、そして本日と舞台装置を制作しはじめました。24日には装置の部分でのリハーサルというか実験を

行うべく奮闘中。

2019年01月27日(日)

本日の会合により樂土舎・樂土の森アートプロジェクトと「若いアーティストを育てる演奏会」実行委員会は

お互いが持つノウハウやリソースを有効活用するべく「MUSIC&ART Support」という第3の組織を新たに

立ち上げました。この団体の活動によってアーティストやオーディエンスとの橋渡し、さまざまな出会いと新た

な創造の輪が庇護がることを期待しております。

今年もすでに様々な企画が進行しており、注目していていただけたら幸いです。

2019年01月05日(土)

「若いアーティストを育てる演奏会」実行委員会主催の川口成彦ピアノリサイタルは掛川市のかねもティー

カルチャーホールで大勢の観客を伴って行われました。昨年初めて開催されたポーランドでのショパンピリオド

コンクールでは見事に2位を獲得され、そのコンクールの模様がドキュメンタリーでNHK- BSで放映された

ことからタイムリーなコンサートでした。

会場には1909エラール、1910プレイエル、1898ベーゼンドルファーの3台のピアノが並べられ、曲に合わせて

演奏されました。公演後は川口さんを含めて新年会も催され、楽しいひと時と新たな交流が生まれました。

今後はMUSIC&ARTSという組織を結成して、クラシック以外の音楽会を企画する予定です。乞うご期待!

2018年11月25日(日)

IMA静岡の井上さんのセレクト。結成50年、ヨーロッパ・フリージャズのパイオニアである

アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ(p)が70年代より率いるトリオの初来日ということで静岡市の青嶋ホール

でのライブに伺う。サックスはエヴァン・パーカー、ドラムハポール・リットン。高瀬アキも飛び入り参加で大盛り上がり

の極上のライブを楽しむ。

2018年11月24日(土)

第10回浜松国際ピアノコンクールのファイナル2日目の演奏会にアクトシティ浜松大ホールへ。

静岡県内では初めてのファイナルに進んだ地元掛川市出身の今田篤君、韓国のイ・ヒョク、トルコのジャン・チクムルの

順に演奏。

最終的にはジャン・チクムルが優勝という結果でした。今年は恩田陸の「蜂蜜と遠雷」という小説のヒットによって予選から

チケットの売れ行きが良く、入手できないという事態。次は通し券うを買わないと!

2018年11月03日(土)

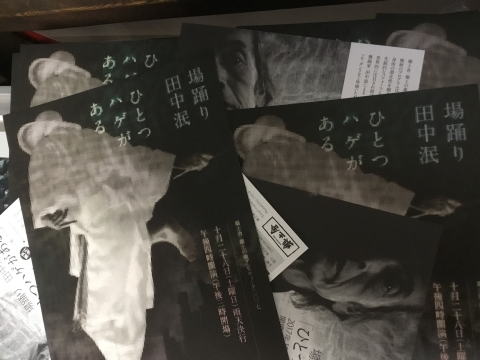

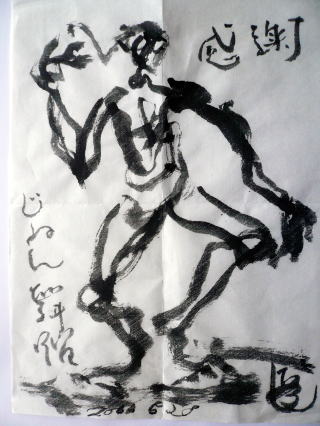

樂土の森ダンスウィーク2018は田中泯「場踊り-自然する」

限定100名のチケットは早々に完売し、、アフタートークも盛況でした。

2018年10月08日(月) 祝日

10月5日から17日までの期間で「柳澤紀子展 未-在」を 藤枝市のemagalleryを開催しています。これはPLANplusのマツダ・イチロウ

が企画として携わり、エマギャラリーの協力のもとに行われているものです。新しくたちあげたPLANplusはアートをより生活に近づけたいとのシンプルな思いとアーティストの制作支援、音楽会の企画、照明企画など多岐にわたります。

さまざまなシーンで出会うことになった柳澤紀子氏とPLANplusとの連携は静岡県内では5年ぶりの個展となります。作品は3.11以降の作家の制作姿勢を如実に表していて、是非地元の皆様に紹介したいと企画したものです。

本日はギャラリー・トークとして作家と堀切正人(常葉美術館館長・常葉大学教育学部準教授)の対談がありました。

2018年10月07日(日)

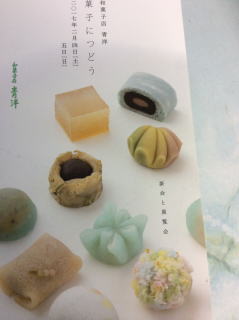

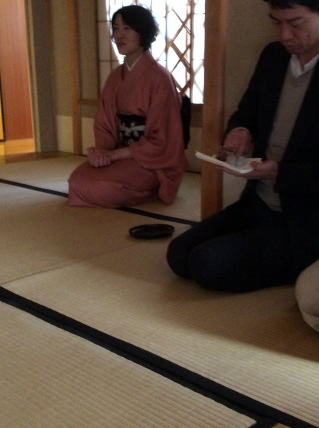

今回待合として使った糸乃舎(いとのや)落成記念と土の家(・庵)落成15年を記念して樂土のお茶遊び2018を行いました。当日は天候にも恵まれ、限定4組のお客様にお越しいただきました。茶会の床には現代美術家長橋秀樹の「LaLangue」というタイトルのドローイングが掛けられました。約束された共通の輪郭をもつものに対して、時間とともに様々な環境なかで必要な輪郭を切り取っていくという分化と未分化をイメージした作品からは席入りしたお客様の想像力が際限なく広がり、一時間という予定が瞬く間に過ぎて行ったようです。

作家の長橋秀樹さんはお茶会での亭主は初めての経験ながら、同じ空間でひとりの作家と、ひとつの作品に対峙する会話の広がりに刺激を受けたと後に語っておりました。

茶会を取り仕切っていただきました加藤トモ子先生には「これが本当のお茶会ね」とその根本にある精神性を讃えていただきました。

京都から馳せ参じていただきました和菓子所「青洋」の青山洋子さんの樂土の茶会へのご理解と創造性にいつも助けられております。

京都・和菓子所「青洋」青山洋子

京都・和菓子所「青洋」青山洋子2018年10月01日(月)

9月30日台風24号の強風の影響で樂土の森の被害が少なからずございました。入口付近の木が道路側に倒れ、ブルーベリーの

防鳥ネットが煽られて壊滅的な状況に。また、錆びたトタンに描いた長橋秀樹さんの作品「失われた窓枠 2014年制作」も支持体から

風邪ではがされてしまいました。本日は予定を変更して修復作業にあたりました。

此の10月から11月にかけては自身が企画した催しが目白押し。修復は想定外の労働と時間を必要とします。

台風24号の強風でブルーベリーの防鳥ネットが壊滅的打撃を受ける

台風24号の強風でブルーベリーの防鳥ネットが壊滅的打撃を受ける2018年09月16日(日)

樂土のお茶遊び2018は土の家落成15周年新の建築のプロジェクトで創られた「糸乃舎 いとのや」を記念しての茶会となります。

10月7日(日)4席6名の24人のために心を尽くします。美術家長橋秀樹、和菓子青洋、茶室奈木和彦、裏千家師範加藤トモ子先生の

御協力の元、新たな出会いが生まれると嬉しく思います。

という訳で、そのための準備に余念がありません。念願の「薪小屋」を解体し、整地することができれば、壁プロジェクトの全貌が

イメージしやすくなることでしょう。65mに渡る銀の壁は圧巻です。この壁から今回の茶会の長橋作品へと誘う訳ですから。

2018年08月16日(木)

昨年はいけなかった恒例のアートツアー。今年はいつものメンバー+1名。今年は平塚美術館を皮切りに杉本博司が長年の構想の上に

着工し、公開された神奈川県小田原市にある江ノ浦測候所へ。箱根湯本で一泊し、翌日はポーラ美術館のルドン展、現代美術ギャラリーの

平野薫展。御殿場に向かって虎屋の工場で一服。いつものめんばーが揃って元気に出かけられたのが何より!

2018年07月27日(金)

朝からフランセスク・プラナスと途中、窯設計者の櫻澤氏と合流し、田中泯さんのゲストハウスへ向かう。

今回の目的は11月の樂土舎「場踊り」公演の祥細の打ち合わせと桃花村のゲストハウスにピザやパンを焼ける窯を築くため。

20年近く前に大きな穴窯の築窯経験があるので、材料のセットと道具と使い方はお手の物!2日間しか滞在できなかったので

その間に出来る事を!

夜はそのゲストハウスに宿泊。一昨年、昨年の樂土の森での泯さんの公演ポスターを掲示していただいている。我々にとっても、

デザイナーの鳥井さんにとっても光栄なことだ。

ピザ、パン窯 築窯の様子(桃花村にて)

ピザ、パン窯 築窯の様子(桃花村にて) フランセスク・プラナス 桃花村ゲストハウスにて

フランセスク・プラナス 桃花村ゲストハウスにて 2017年10月28日「ひとつハゲがある」田中泯樂土舎公演のポスター

2017年10月28日「ひとつハゲがある」田中泯樂土舎公演のポスターを背にして 桃花村ゲストハウス

2018年07月13日(金)

今年の建築のプロジェクトは夏を心地よく過ごすための「風乃家VOL.2」を建設中。建て方を6月4日の建築家高柳掊(オサム)氏の葬儀の日に

敢行した。なぜなら氏は、日頃から樂土の森の建築群を面白がり、様々なアートプロジェクト、アートツアーに同行願った佳き理解者だった。

これから造る建築も見ていただきたかった!棺の中の高柳氏に最後のお別れをすると同時に、今日柱を一本建てることを約束した。氏の建築は素晴らしく「佳い建築は施主、施工者、建築家の三者が共感しないとできない」とクライアントにも感性を求めた。従って、自身もアートや現代建築、歴史建造物などを参考に貪欲に探求していた。その謦咳に接することができたことに感謝です。

さて、6月上旬から始めた割には建築作業が進みました。一期工事はそろそろ終了です。

2018年04月27日(金)

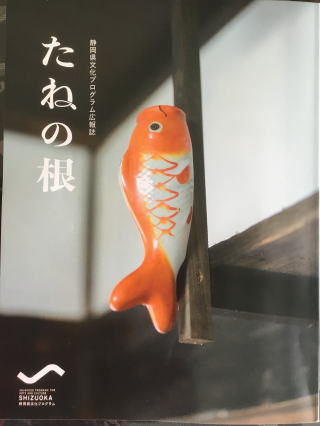

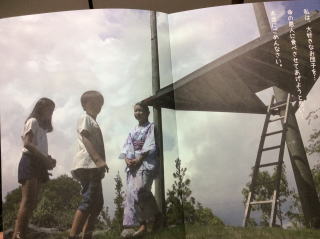

2018年3月30日発行の静岡県文化プログラム広報誌「たねの根」という冊子が送られてきました。

編集をDARA DA MONDEの小林稔和さんが行っております。彼はかねてより樂土舎の活動に興味を抱いてくれていることもあり

「場を咲かせる」という特集のひとつに樂土の森を加えたいとの申し出がありました。

私が表に出ることには躊躇があったのですが、外部の方の見方を借りてこれまでの軌跡を文章にしていただくのも悪くはないのかなという

思いで取材に協力致しました。

そこでさっそく樂土舎の頁をチェック!自身の余りにもアップな写真に腰が引けております。

冊子は静岡県内の公共機関に無料配布されているようです。

2018年04月26日(木)

2今日は初めて訪問する平塚美術館「タグチコレクション」展と岡村桂三郎展へ。

続いて森美術館「建築の日本展」

更に中野planBで行われている原口典之「継続と実践展」へ。

この濃密な空間でしか感じられない「オイルプール」の凄さに圧倒される。廃油の匂いも強烈で良い!

原口典之「継続と実践展」

原口典之「継続と実践展」2018年04月07日(土)

JAZZ LIVE小沼ようすけ+岩原大輔DUO 映像美術:YMM(山内啓司、村田徳治、マツダ・イチロウ)

カフェナート:Yunit(フランセスク・プラナス+美智子)

2018年02月19日(月)

この日は朝から遠州WebTVの村田徳治さんとふたりで小笠沢川の源流に向かいました。4月7日のJAZZ LIVE

小沼ようすけ+岩原大輔DUOのを「水」をテーマに映像と音楽をコラボレーションしたいと思ったからです。そこで、

半世紀前の樂土の森付近に起こった湧水の池!その地下水脈が気になっていたものですから・・・!

山を歩いていると水が流れる音が・・・!源流と思われる場所からはには僅かに水が湧き出していました。沢に堰堤があり、

段差からは滴る水の音、自然に掘れた窪地に水溜りがある。そこにはイメージした波紋が木漏れ日を伴ってとても美しい光景。

ビデオに収めた映像は山内啓司さんの手を借りて、ライブの映像の素材として流れることになります。

当日の映像美術は3人の頭文字をとって「YMM」

また、樂土の森をモデルにした小説「水脈」池本朱希著書との連動もあっての「水」のイメージ!

さあ、当日のライブ待ち遠しいのは私だけではあるまい。

2018年02月15日(木)

埼玉近代美術館「版画の景色展 現代版画センターの軌跡展」へ。学芸員の梅津さんたちの丁寧な資料収集のもとに

行われた大規模な展覧会!裾野アートハウスの水口英男さんのお名前を嘗ての現代版画センターのスタッフの中に見つけたので、

早速連絡を致しました。やはり、埼玉県近美のお仕事を評価し、有り難いことですとおっしゃっておりました。

とても貴重な時代に築いた大事業の一端を拝見出来てよかった!お誘い頂いた柳澤紀子さんに感謝です。

2018年01月28日(日)

1月14日ダイアン吉日による英語落語と講演会の舞台装置を袋井市国際交流協会からの依頼で制作しました。

およそ高座らしからぬ装置でとワークショップも同時に行えればということで・・・!

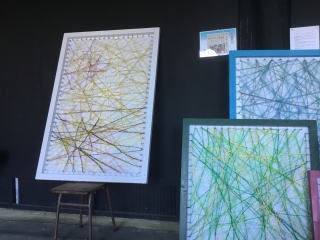

毛糸でドローイング、交錯するのは交流協会を表しております。当日の舞台はダイアンさんの好演もあって大盛況でした。

2017年12月16日(土)

今年も残すところ半月になりました。year end partyは日ごろお手伝い頂くスタッフの慰労会とともに来場者との交流の場として開催しております。この場に美奈が揃ったことが何よりうれしいことでした。持ち寄りの逸品はとても美味し!

2017年11月02日(木)

さ10月28日は田中泯 場踊り 「ひとつハゲがある」の公演でした。当日の朝、早速来場された泯さんと舞台場所の打ち合わせから始まる。

毎回そうなのですが着いてみないとわからないのです。どこで踊るか?

雨予報もあってオーディエンスには濡れさせたくないという泯さんの意向もあって「風乃家」の裏側壁面を2スパン外してしまおうという結論に・・・!インタビューの間に壁を取り払うと、そこには「壁プロジェクト」で65mに渡って貼られたアルミ箔の擁壁が厳然と現れる。

杉木立、傾斜面の土、雑木林がしとしとと落ちる雨に美しさが際立つのだった。

ここでの「場踊り」。多くのオーディエンスの目に光るものがあったのは言うまでもない。

2017年10月04日(水)

さいはてのスズ。奥能登芸術祭へ。ここは嘗て大陸と結ばれた場所、遣唐使の時代から海路の要衝だったとか!

市街にはキャバレーや映画館、遊郭の後など俗を極めた場が残る。

内海と外海をもつスズはその相反する両者の顔が市街地の中にも見え隠れするという極めて稀な風土が残っているのである。

作家は自ずとかつての栄華と現状とのずれ、その切なさに目を向ける!

かつての映画館であった飯田スメール館を舞台にした南条嘉毅の「シアターシュメール」はそんな現状を見事に

可視化した。もっとも刺さった作品だった。

能登半島から日本海を望む 不穏な時代を象徴する漂着物でできた鳥居

能登半島から日本海を望む 不穏な時代を象徴する漂着物でできた鳥居2017年09月30日(土)

田中泯さんの資料を探していると過去の公演記録が数多出てきました。

10月28日は場踊り「ひとつハゲがある」 ソロパフォーマンス。わたしのリクエストで音響は石原淋さん。

身近にいるだけあって音のセレクトが素晴らしい!

2017年08月15日(火)

8月11日~12日に掛けて樂土舎キャンプ。目的は来る9月2日の「ダンスユニット素我螺部」のライブパフォーマンス

のための舞台制作。ふぃじもくに子ども芸術大学の「舞台づくりのワークショップ」を受講する10名の中小学生と

テーマづくりから始める。樂土の森を探索して面白そうなもの、面白そうな場所から想起される物語をファシリテー

ターの素我螺部メンバーと創り出す。テーマソングの歌詞やリズムもほぼ出来上がり、本番に向けてリハーサル。

子どもたちにとってひと夏の鮮明な記憶がこのワークショップとなれば良い。それが具体的なものでなくても一向に

構わないのだ。

子ども芸術大学「舞台づくりのワークショップ」

子ども芸術大学「舞台づくりのワークショップ」 ダンスをする子どもたち

ダンスをする子どもたち2017年07月19日(水)

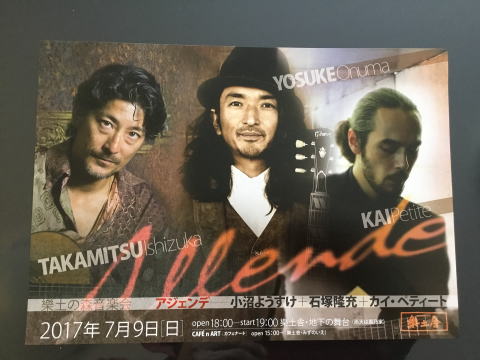

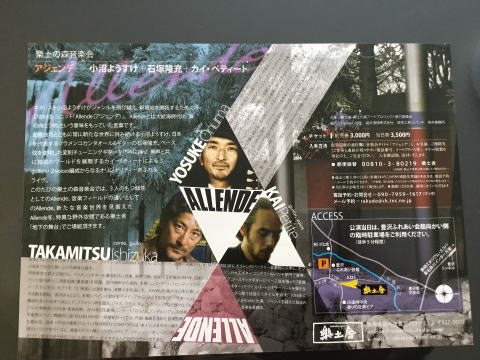

Allendeアジェンデのライブ7月9日の夜無事終了。曇りがちな天気も公演中には月も見え隠れし、涼風も心地良い!

野外はリスキーなれど、環境が整えばパフォーマンスは最高に盛り上がるのだ!

昼間のリハーサルでは無かった湿気は夜露となってギターに降りそそぐ!そんな難敵にもプロフェッショナルな

アーティストはものともしない。

小沼ようすけ、石塚隆充、カイ・ペティートによるスペシャルユニット「アジェンデ」は海の向こう側を少し垣間見せてくれた。

あのリズム感覚はそれぞれのオーディエンスの血を騒がせたに違いない!

わたしも写真を撮影しながら、新たな樂土の森の可能性を見つけた気がしたのだ。

そう、それがアジェンデ・・・!大航海時代の新大陸の発見とは大げさなれど、そのワクワク感は共通するのではないか?!

地下の舞台リハーサル

地下の舞台リハーサル 開場を待つオーディエンス

開場を待つオーディエンス2017年07月02日(日)

今Allendeアジェンデのライブが迫ってきました。受け入れ態勢を整えるための準備に余念がありません!

野外ということで、天気予報が気になります!雨天時のことも考えて、あれもこれもやらなければならないことが

目一杯。暑さの中、汗を流した分だけ感動という見返りは大きい。

そして、今日は何年ぶりかの懸案事項が解消!これで多少の雨も大丈夫!7月1日談

そして、舞台の客席になる芝生を刈ったのですが、何せこの猛暑何とかならないものか?

汗をかき過ぎるとボヤキも聞こえる!! 7月2日談

2017年06月07日(水)

今年のブルーベリー初出荷しました。出荷といっても掛川市にある「西洋菓子 卯屋」さんのみですが・・・!

早速、ブルーベリータルトが店頭に並びました。季節限定(7月中旬まで)ですのでお早めに。

果肉の甘味が特徴のハイブッシュ系のブルーベリー

果肉の甘味が特徴のハイブッシュ系のブルーベリー 「西洋菓子 卯屋」

「西洋菓子 卯屋」2017年06月02日(金)

以前から樂土の森の野外会場でアジェンデの皆さんにお越しいただいてのライブを企んでおりました。

お互いのスケジュールが合わず、二年越しの実現!

新たな音楽の可能性を山内啓司の映像とともに探っていければと思います。

乞うご期待。

樂

2017年05月27日(土)

樂土の森で活躍するであろう屋台が完成。その使い方は様々!まづはお披露目の会を行った!

オイルフィニッシュで仕上げたカウンターと古びたbeerの看板が味があると好評・・・!

この屋台、7月9日(日)に行われるallendeアジェンデ(小沼ようすけ、石塚隆充、カイ・ペティート)の音楽会での

受付に使用することになります。

2017年05月20日(土)

静岡県藤枝市のアートカゲヤマで開催中の奈木和彦展へ樂土のメンバーで伺う。「なみあい」というテーマは数年前からだったと

記憶していますが、今展はなみあいとモネの睡蓮との絶妙な関係性をみせられました。本人はオマージュと言われておりましたが、

新たな「なみあい」としての境地に入ったような感じです。

ギャラリーには長い時間滞在したわけですが、作品からは心地良い波動が伝わり、いつまでも飽きないのです。

期間中にはその波動に包まれて、思わず踊りだした方もいたとか・・・!

作品全体と対峙する良い時間を与えて頂きました。

その後、大崩海岸の地名が示すが如く、トンネルが崩れて焼津市側からの交通が遮断して長らく訪問できなかった「長谷川現代美術館」へ伺う。1960年代の世界で注目の「具体」を中心にしたコレクションにはいつも圧倒されるのだ。また、何よりこれらの作品群を収集し、コーヒー一杯で観覧できるという心意気に敬服するのだ。

長谷川現代美術館

長谷川現代美術館2017年05月06日(土)

樂土舎では移動式の屋台を4月より制作しています。これによりイベント時の受付を舞台の場所に応じて設定できるのです。これまでは「みずのいえ」でのカフェナート客席と混雑するので、これの解消をやっと叶える事が出来そうです。また、この屋台、カフェのドリンクコーナーにもなります。はたまた、おでん、焼き鳥などフードコートなど。移動キャスター付きなので街に繰り出そうか・・・!

制作も最終コーナー。ペイントなどを残すのみ。

2017年04月26日(水)

東京国立博物館平成館での「茶の湯」展。国宝、重文など油滴天目茶碗、光悦、長次郎など目当ての茶碗には人だかり。平日にこれでは週末はいかばかりか?

乃木坂を経由して国立新美術館「アルフォンス・ミュシャ展」へ向かう。先月は草間弥生展を優先したので・・・今回はミュシャ。

スラブ叙事詩は圧巻の大作といった圧迫感はなく、中間色が多いせいかジワジワとその凄さが訪れる。画中に必ずこちらを見ている人物が現れる。夫々の目、注がれる眼差しは異様だ。

2017年04月25日(火)

東京・銀座「ギャラリー現」で開催中の松浦延年個展へ伺う。ここはオーナーが原口典之氏の作品を発表するためにつくったそうな!30年の活動を終え、この6月に閉廊するということでした。さて、昨年の樂土の森アートプロジェクトで展示いただいた松浦延年さん。今回はブルーを中心にした作品でした。塗りたての真っ白な壁面にミニマムな世界。樂土舎の空間では気付かなかった部分を見つける。静謐ななかに潜む強靭な、そして深遠なる刻の移ろい。とても魅力的でした。

2016年樂土の森アートプロジェクト松浦延年さん初の 黒の壁面展示

2016年樂土の森アートプロジェクト松浦延年さん初の 黒の壁面展示 2016年樂土の森アートプロジェクト

2016年樂土の森アートプロジェクト 2017年04月02日(日)

昨夏、静岡県袋井市の市民が選ぶ「袋井のネタ」に、我々の知らぬ間に樂土舎が選ばれていました。袋井市をPRするのに適当な場所を選抜して、子どもたちにシナリオを書かせ、映画を撮る。その様子を袋井市出身の映画監督である池田千尋さんがドキュメンタリーとして仕立てる。これまで5年間の映画づくりのワークショップを重ねたうえで、今回の市民映画づくりに発展したんですね!

本日は袋井市の月見の里学遊館ホールでの試写会に撮影場所を提供したことで招待されました。

池田監督のねらい通りなのか、グループ内での混乱、もめごと、思春期のシャイな部分との葛藤などを経ての映画づくりの苦労、過程での泣き笑いなど、ドキュメンタリーとして面白いと思いました。これから告知を広めていくようなので機会があればご覧ください。

写真は当映画「マジックタウン」のパンフレットに掲載された樂土舎の「宙乃庵」の一部での撮影風景を転載。

樂土舎の「宙乃庵」の一部での撮影風景を転載

樂土舎の「宙乃庵」の一部での撮影風景を転載 樂土舎の「宙乃庵」の一部での撮影風景を転載

樂土舎の「宙乃庵」の一部での撮影風景を転載2017年03月26日(日)

静岡県清水区にある私設のギャラリーsunに初めて伺う。ナビで近くまで行くのだが、そこから探すのが至難!やっと見つけ出して安堵。この過程そのものも美術へのアプローチ。これは樂土舎も同じなのだ!諦めたら終わりなんだ・・・!

「山本晴康展」ホワイトキューブに映える。視覚のマジックというと語弊があるかもしれない。影、そして顕在化する実像。

2017年03月11日(土)

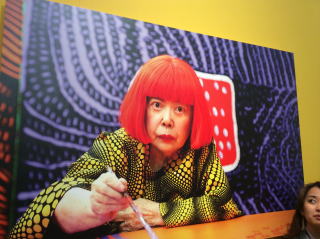

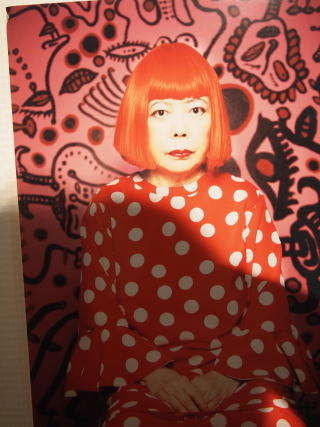

カスヤの森現代美術展から六本木国立新美術館へ移動!草間彌生 わが永遠の魂 展へ。1957年からのニューヨーク時代のwhiteとredの油彩でのドットは今でも異彩を放つ。彼女のパワーは常に全開!恐るべし。この日は天気も良く当日券を求める長蛇の列。それを横目に我々は入場口に一直線。チケットの入手方法はセブンチケットが最速なのだ!皆様も参考に・・・!

21世紀の草間彌生

21世紀の草間彌生 国立新美術館 六本木出口庭園

国立新美術館 六本木出口庭園2017年03月11日(土)

宮崎郁子 ひとがたのエゴン・シーレ展を観るために神奈川県横須賀市のカスヤの森現代美術館へ車で向かう。先般NHKで米軍横須賀港の軍艦の見える公園に72hourカメラを置いて、いろいろな人間模様を観察するという番組を放映しておりましたが、その公演の前を偶然通りかかる。異国にいるような不思議な雰囲気の町だ。さて、宮崎郁子展ではエゴン・シーレの人物像、絵画のなかの登場人物、町並みなど見事に三次元に昇華している。作家本人も在廊しており、ゆっくりとお話しできました。写真撮影も出来ましたので、ご覧ください。撮影する角度で表情が一変!彫刻などの立体作品にはない表情の豊かさでした。

また、カスヤの森現代美術館は李禹煥・宮脇愛子、ヨーゼス・ボイス、ナム・ジュン・パイクなどの常設展示が充実。裏山の竹林も嬉しい。

宮崎郁子 ひとがたのエゴン・シーレ展

宮崎郁子 ひとがたのエゴン・シーレ展 宮崎郁子 ひとがたのエゴン・シーレ展

宮崎郁子 ひとがたのエゴン・シーレ展2017年03月05日(日)

静岡県立美術館「蜷川実花実花展」極彩色の蜷川カラーは思わず写真を撮りたくなるのだ!ポップなノリは若者を引き付ける。実際臨時駐車場にとめるくらいの大入り!

2017年02月05日(日)

2月4日 茶会で茶椀の中の宇宙を体感した直後に、京都近代美術館での樂家「茶椀の中の宇宙」に寄ることになる。

これも御縁!

2月5日は京都市博物館の束芋の「籠の中」作品を贅沢な空間で」見る事が出来た。

小雨の中の龍安寺では菜種油を混ぜたという「油土塀」に悠久の刻をみた。あの時代、この土塀の質感と侘びさを想像していたんだろうか?

そんな事を思いつつ、思索の庭と対峙!

京都市博物館 束芋 「籠の中」映像の一部より

京都市博物館 束芋 「籠の中」映像の一部より 龍安寺

龍安寺 龍安寺「油土塀」

龍安寺「油土塀」2017年02月04日(土)

昨秋に行われた樂土の森「土の家」においてのお茶会にお越しいただいた和菓子所「青洋」の青山洋子さん。「青洋」開所5周年記念の和菓子展とお茶会にお招きいただきました。京都ウィスティンホテル都にある可楽庵での一席。趣向も機知に富み、旧知の老松・太田達さんともご一緒できました。さまざまな茶縁に感謝!

和菓子所「青洋」青山洋子さん

和菓子所「青洋」青山洋子さん 可楽庵

可楽庵2017年01月22日(日)

若きピアニスト今田篤さんの自邸に併設された「あじさいホール」でのサロンコンサートに招待される。三日後に控えた東京芸大大学院の

卒演の演目であるシューベルト「楽興の時D.780」とラフマニノフの「楽興の時作品16」を演奏された。目の前の席に陣取った私に

迫る圧巻のピアノの強振が心地良い!演奏後にはティータイム。そして記念撮影。

2017年01月14日(土)

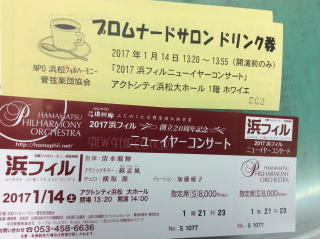

浜松フィルハーモニー管弦楽団の創立20周年記念のニューイヤーコンサート。チケットをプレゼントして頂いたことから

雪がチラつく中、車でアクトホールへ。ゲストの横坂源さん(チェロ)は異彩な才能を際立たせていた!ブラボー!”

2017年01月07日(土)

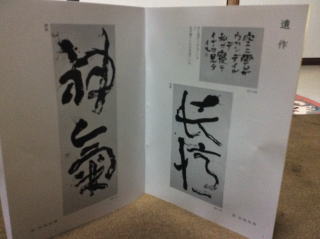

東京上野、国立西洋美術館で行われている「クラーナハ展」から東京八重洲画廊で開催している俟清社書展へ向かう。

書展では後輩にあたる松岡伯琴の遺作が・・・。最後の力を振り絞るかのように鬼気迫る書だ。長らく病と闘っていたことを

初めて知る。私にとっても大層無念な死であった。

松岡伯琴さんの遺作

松岡伯琴さんの遺作 右上 空に雲がうかんでいる で 私が寝ているのを見ている

右下 長憶

左 神気

2016年12月17日(土)

樂土の森2016年year-end party いわゆる忘年会、今後は「年納めの会」と称したい。今年は熊本復興支援として茶箱プロジェクトに協力して頂いた方から樂土の森アートプロジェクトにお越しいただいた方、勿論参加作家の方、スタッフを含め20数名の方に参加いただいた。

二人一組で紹介し合うコーナーは盛り上がる。質問の中に「その人にとってこの一年を感じ一文字で表したら?」は同じひとりとして同じ漢字が無かったようです。百通りの生き方があるのですね!

ゲストでお越しいただいたギタリストの原大介さん。20分ほどのライブは圧巻!ギターという楽器の奥深さを感じたのでした。なお、お持ち頂いたギターの表面に微生物を繁殖しているそうな・・・!かのストラディバリウスもそうだったとか!

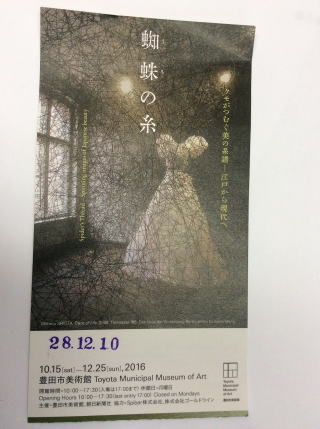

2016年12月10日(土)

改修後初めての豊田市美術館へ。「蜘蛛の糸展」 塩田千春のインスタレーションはいろんな角度から見られることで、その人にとってのベストショットが得られる。そこはかとなき白きドレスが麗しい。

2016年11月13日(日)

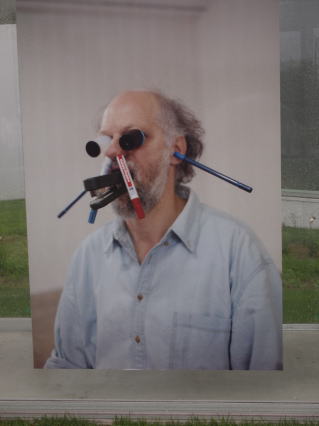

初めての東京都庭園美術館。新館とともにクリスチャン・ボルタンスキー展が展開されている。

当日は東京都写真美術館での杉本博司展最終日に伺うも、人だらけで残念な感想!

クリスチャン・ボルタンスキー展 東京都庭園美術館

クリスチャン・ボルタンスキー展 東京都庭園美術館 クリスチャン・ボルタンスキー展 東京都庭園美術館

クリスチャン・ボルタンスキー展 東京都庭園美術館 クリスチャン・ボルタンスキー展 東京都庭園美術館

クリスチャン・ボルタンスキー展 東京都庭園美術館2016年03月12日(土)

2016樂土の森アートプロジェクトに参加いただくアーティストの皆様にお越しいただき、会場と日程の打ち合わせを行う。初めてお越しいただいた作家の松浦延年さんは「やはり現場を見なければ駄目だね」と言って、とても好意的に樂土舎の空間を捉えていただけた。知り合いのいろんなアーティストや音楽家にこの環境を知らせたいとも・・・。これまで空間を築き上げてきた軌跡と物語に対して瞬時に感応する感性は見事だ。

人との出会いばかりではなく、作品と環境、成立するまでの偶然性など多くの共有する認識に期待が持てる。

今回の展示は各建築にひとりの作家が監修するという新たな試みが展開される。それまでのプロセスを大事にしたい。

現代美術展は10月22日~11月6日を予定。

2016年02月27日(土)

静岡県富士宮市にあるは富士山環境プラザへ向かう。絶好な日和で鮮やかな霊峰富士を仰ぎみる。霊験新かにといったところだ。

裾野アートハウスに初めて伺う。青木一香展のご案内に誘われて。以前アートハウスのご夫妻にお訪ね頂いた。いろんなご縁を東部地区で

いただいた。当日は作家が風邪でダウンとかで不在!その後、伊豆の国市にあるgallery noir/NOKTAへ。素敵な空間に元気をいただく!

足を伸ばしついでと言っては何だが、ライステラスと眺望が素晴らしいO邸「小さな美術館」へ。コレクターにとって作品との深夜の対峙はある種の修行。安眠を願う。

2016年02月11日(木・祝)

早朝から東名高速道路を東へ向かう。奈木和彦氏をピックアッっプ、大井松田icで長橋秀樹氏と落ち合って、神奈川県秦野市にアトリエを構える松浦延年のもとへ。今年のアートドキュメント楽しみが一つ増えた。早々に失礼し、電車を乗り継いで六本木へ。コンビニで当日券をゲットし、60分待ちの長蛇の列を尻目に引き換え券売り場に直行。約50分の時短に成功。その後、横浜美術館でのコレクション展を観覧したのだが、村上隆は両方の展覧会を観るべきだと痛感。古代から現代に至るまでの美術の系譜を独自の視点でコレクションするそのパワーに脱帽したのだった。

森美術館 村上隆 五百羅漢展

森美術館 村上隆 五百羅漢展 キーファー 横浜美術館 村上隆コレクション展

キーファー 横浜美術館 村上隆コレクション展2016年01月31日(日)

ハンガールーフプロジェクトの初回の作業は1月24日(日)からスタートした。この日はこれまでの暖冬を覆す猛烈な寒風に見舞われる!

強烈な風に私自身が吹き飛ばされ、土の家の屋根から地面に背中から落ちてしまった。幸い厚手の防寒着としなやかな受け身?をもって

無傷で生還!さて、作業は順調に進み、腐れかけていた杉材を撤去しました。更にシートに付着した木片をブラシで丁寧に落とし、水ぶきするのです。その寒さゆ手の感覚が・・・!薪ストーブに暖をとる奈木さん、木下君御苦労さまでした。昼食のおでんの暖かさもも身体に沁みこむのだった。

ハンガールーフプロジェクトの2回目の作業は1月31日(日)。先週と打って変わって、暖かい。否、先週があったからこそ暖かいと感じられる。

この日はシートに防水塗料を施す。天窓を塞ぐ真鍮板のオブジェもものになりそうだ・・・!昼食は「みずのいえ」でキーマカレーを食す。

2016年01月12日(火)

2016年の美術館巡りのスタートは東京都現代美術館での「オノ・ヨーコ展」から。大友良英が関わるポータブルレコーダーを配置した

展示はなぜかノスタルジック満載。

府中市美術館にも足をのばし、若林奮 「飛葉と振動展」を鑑賞する。晩年の庭空間との関わりを示すエスキースには興味がわく。

若林の作品自体が自然空間との共存という宿命を背負っているような気がする。

大友良英他 東京都現代美術館

大友良英他 東京都現代美術館 若林奮 「飛葉と振動展」 府中市美術館

若林奮 「飛葉と振動展」 府中市美術館オノ・ヨーコ展 東京都現代美術館

オノ・ヨーコ展 東京都現代美術館

オノ・ヨーコ展 東京都現代美術館2015年12月13日(日)、22日(火)

9月に樂土の森でのポスター展の準備で桃花村に伺ったのだが、丸めてあったポスターをフラットにするのに苦労されていた。そこで所有している木製のポスターケースを泯さんに差し上げることになっていた。やはり広げて収めたいですからね!この日は京都での撮影を終え、桃花村への帰途に石原淋さんとふたりで寄って下さった。B全のポスターが入るケースなので大きく、やっとの思いで車に乗せることが出来た。

2016年樂土の森でのプログラムの件も了解いただけた。

12月22日夕方になって再度、泯さんと石原淋さんが樂土舎に立ち寄っていただく。今度は京都に向かう途中。残りのポスター、額装入りのポスターもすべてお持ち頂いた。その折、新たに見つかった60年代末の東京都現代美術館での土方巽と田中泯さん他との思い入れの深いポスター(青焼き)もお見せいただく。色が褪せているため復元を仰せつかる。これは鳥井さんの出番だ!!復元以外にもこのポスターを使って大いに遊んで下さいとのこと。泯さんを通じて60年代、土方巽の時代と繋がるようだ。

2015年12月12日(土)

樂土の森では2015年のお疲れ会を開催。多彩な顔ぶれと各自ワインに適した料理を一品持ち寄っての忘年会は、初顔の方も多かったのですが、とても満足いただけたようだ。マーサで有名な太田さんの「つゆひかり茶」の出しがらをピザに載せて焼いたのだが、その味覚といったら喩えようのないくらいに素敵だ。ハヤト君の発想に敬意を覚える。来年ここでの20周年事業のプロジェクト内容の発表し、運営などでの協力を仰ぐ。周年の企画は夏から秋にかけてタイトな予定。今から準備をしなくて・・・!田中泯さんと石原淋さんも合流する予定でしたが、rakudosha に来られるのが翌日になってしまいました。

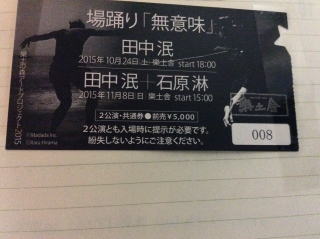

2015年11月08日(日)

樂土の森アートプロジェクト「田中泯ポスターコレクション展」の最終日は田中泯、石原淋によるDUO PERFORMANCEである。タイトルはソロに引き続き「無意味」。石原淋として初めて樂土の森で踊ったのだが、泯さんとのデュオ自体が本邦初なのだ。ショベルカーを使ったダンス公演もおそらく本邦初の試みではなかろうか!記憶に残るパフォーマンスであった。

当初から樂土舎のスタッフにも一般の方と同様に公演チケットをお求め頂いております。ボランティアでお手伝いして下さる方とスタッフとの

境目が難しくこのような形態に。それでも皆様文句もなく積極的に参加いただいております。ですから、樂土のスタッフは一番良いところの席を

とって構わないのですが・・・!みんな遠慮がちなのです。ちなみに写真はわたくしのチケットです。

最近、大きめのスケジュール帳に行った先々の公演や美術館などの入場チケットを張るようにしています。今年も随分厚い手帳になりました。

.

.

2015年10月27日(火)

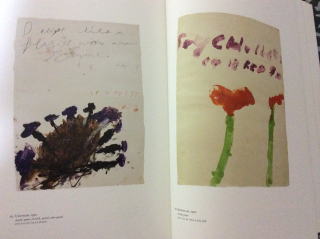

原ミュージアムでCY TWOMBRY のポスターをいただいて、パルコ劇場へ向かう。『影向』YOWGOW

演出:田中泯、台本:松岡正剛 衣装:山本耀司

出演:松岡正剛、田中泯、宮沢りえ、石原淋 前列2列目で堪能。言語と身体性、行間と空間。示唆に富む。

2015年10月24日(土)

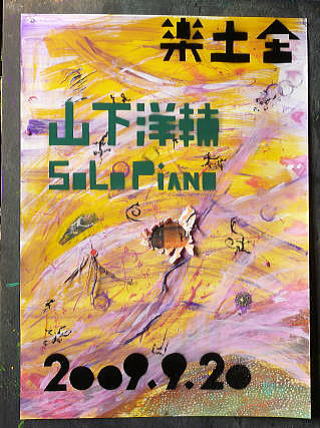

樂土の森アートプロジェクト「田中泯ポスターコレクション展」が始まった。朝から浜松市にあるFMハローの生番組に出演して平野修さんと

ポスター展の告知を行う。すぐに戻って、泯さんの「場踊り」独舞公演の準備を・・・!今回は地下の舞台での公演。ここを使うのは泯さんは初めてなのだ。2011年の山下洋輔SOLO PIANOのために造った舞台は時を経て、苔むし、石垣の間には羊歯(シダ)の緑が心地よい。柿落とし公演を思い出しながら無音のダンスが胸にささる。水面に浮かぶ月を愛でたもの涙する。題して「無意味」

2015年10月21日(水)

樂土舎のインフラの揃ってないなかでの重要課題に女子トイレがあった。ポットン便所では?といろんな方からも指摘もあった。今や女性抜きにはアートは語れない。極論を言えばアートは女性がいるからこそ成り立っているとも言える。女性にそっぽを向けられてはいけないと一念発起!足踏み式水洗トイレを購入。今日は搬入日。新しいものが設置されことで違和感を感じないようレイアウトをしなければ・・・!

LADIES only TOILET at RAKUDO・SHA

LADIES only TOILET at RAKUDO・SHA2015年09月23日(水)

音響が抜群に良い静岡市にある青嶋ホールへ。IMA静岡主催のコンサートは米国在住の藪野遥佳(p)&エフード・エトウン(b)。

若手実力派のデュオは演奏が進むにつれて熱をおびて、尚且つ安心して聴ける心地よさがあった。清涼感が漂うコンサートにご満悦の夜。

2015年09月12日(土)

桃花村へ向かう途中、甲府の桜座へ寄りこむ。龍野氏に出迎えていただき、音楽事情を・・・!壁にかかる横尾忠則の「土方巽」のポスターが燦然と輝く!それに圧倒されながら田中泯さんが待つ桃花村へ。樂土舎で行う「田中泯ポスターコレクション展」の打合せとポスターの整理と調査のためだ。その夜は宿泊し、泯さんとともにNHK「スイッチ」という番組を一緒に拝見!そこには泯さんとハザトシュウヘイさんによる対談が。

番組で使われていた映像の選択が見事で泯さんも納得の様子。翌日も朝からポスターの調査。莫大な量のポスターが丸かっていました。

2015年08月29日(土)

地中の家の型枠工事が始まった。地中の家は穴窯の跡地を最大限生かして再構築するプロジェクトである。窯があった時よりも縄文の匂いを感じることになるような予感!?

2015年08月22日(土)

十和田司現代美術館「アーとにみる遊びの世界 ジャンプ」

十和田市美術館erwin wurm[one minute sculptures]

十和田市美術館erwin wurm[one minute sculptures] 十和田市美術館 チェ・ジョンファ 「フラワー・ホース」

十和田市美術館 チェ・ジョンファ 「フラワー・ホース」2015年08月21日(金)

青森県立美術館「化け物展」 三内丸山遺跡 酸ケ湯温泉

三内丸山遺跡

三内丸山遺跡三内丸山遺跡は、今から約5500年前~4000年前の縄文時代の集落跡で、長期間にわたって定住生活が営まれていました。

平成4年からの発掘調査で、竪穴住居跡、大型竪穴住居跡、大人の墓、子どもの墓、盛土、掘立柱建物跡、大型掘立柱建物跡、貯蔵穴、

粘土採掘坑、捨て場、道路跡などが見つかり、集落全体の様子や当時の自然環境などが具体的にわかりました。

また、膨大な量の縄文土器、石器、土偶、土・石の装身具、木器(掘り棒、袋状編み物、編布、漆器など)、骨角器、他の地域から運ばれた

ヒスイや黒曜石なども出土しています。

ヒョウタン、ゴボウ、マメなどの栽培植物が出土し、DNA分析によりクリの栽培が明らかになるなど、数多くの発見が縄文文化のイメージを

大きく変えました。

平成12年11月には国特別史跡に指定されました。 公式web siteより

2015年08月15日(土)

品川・原美術館「サイ・トウオンブリ展」 根津美術館 横浜美術館「蔡國強 帰去来展」

2015年08月11日(火)

豊橋市美術館「岡本太郎と中村正義 東京展」

2015年07月31日(金)

愛知県陶磁資料館「鯉江良二展」

碧南市藤江達吉現代美術館「時空を超えてつぐむ」多和英子vs放菴・達吉・鉄五郎

2015年07月25日(土)

静岡音楽館AOIホール「アントニオ・カルロス・ジョビンとその周辺 ショーロクラブ・福田進一

静岡市美術館「青磁のいま展」

2015年07月12日(日)

地中の家プロジェクト開始

2015年07月06日(月)

浜松市ポルテシアター「日野晧正ライブ2015」石井彰、加藤一平、須川崇志、田中徳崇

2015年06月06日(土)

樂土の森アートプロジェクトクト会議「2」 樂土の森アートプロジェクト2014記録集 発行

2015年05月31日(日)

愛知県豊橋市ギャラリーサンセリテ「中林忠良展」 meet 味岡伸太郎

2015年05月24日(日)

国立新美術館「マグリット展」 東京オペラシティー「清水靖晃ゴルトベルク」

東京オペラシティーアートギャラリー「mirror neuron 高橋コレクション展」

2015年05月23日(土)

横浜美術館「渦巻く光 石田尚志展」

2015年05月16日(土)

京都国立博物館「狩野派 永徳の後継者たち展」

2015年05月14日(木)

浜松市ポルテシアター jazz live クリヤマコト、納浩一、則竹裕之

2015年03月29日(日)

樂土の森アートプロジェクト会議「1」

2015年03月22日(日)

浜松市・ポルテシアター jazz live「タイガー大越トリオ」 ガブリエル・グッドマン(vo)ジョージ・ラッセルjr(p)

2015年03月14日(土)

汐留パナソニックミュージアム「パスキン展」 お茶の水ガーデンパレス「西林悠介先生夫妻を囲む会」

2015年03月08日(日)

横浜/三渓園 河瀬和世・山内啓司インスタレーション

横浜モーションブルー jazz live 村上ポンタ秀一、山下洋輔、坂井紅介、小沼ようすけ

2015年03月01日(日)

池田20世紀美術館、熱海МOA美術館「光淋展」

2015年02月28日(土)

クレマチスの丘 ヴァンジ庭園美術館「菅木志雄展」

2015年02月22日(日)

浜松市美術館「中村宏展」 シネマ・イーラ「ストックホルムでワルツを」

2015年02月14日(土)

静岡県立美術館「石田徹也展」 めぐるりアート鈴木康広、石上弘之

2015年02月11日(水・祝)

町田市・アートスペース・オーにて山澤慧(チェロ)と大伏啓太(ピアノ)のフレッシュコンサート

2015年02月01日(日)

樂土舎を取り囲む生垣が道路側にはみ出しているので潔く伐採。

2015年01月25日(日)

磐田大久保邸 新年会 奈木和彦、マツダ・イチロウ参加

2015年01月10日(土)

東京近代美術館「高松次郎 ミステリーズ展」

お茶の水「naru」jazz live太田剣、クリヤマコト、宮川純、塩谷哲嗣

01月11日 横浜美術館「ホイッスラー展」

2014年10月18日(土)

樂土の森アートセッションの【JAZZ LIVE】はこれまでの樂土舎でのライブとしては異色のエンターテイメント・・・!ニューオリンズの風が颯爽と吹き抜けた!山内啓司の映像作品が天井裏に映し出された演出は効果的だった。この日もいつもの樂土の森と違った空間になったという意味では面白い。とりわけ観客のウケは最高・・・!終了後の両手は拍手のせいで真っ赤だった。

ちなみにベース金澤英明、ボーカル・トランペットMITCH、ギター井上銘、ドラムス鶴谷智生

樂土の森音楽会2014.10.18

樂土の森音楽会2014.10.18 樂土の森音楽会2014.10.18

樂土の森音楽会2014.10.18 樂土の森音楽会2014.10.18

樂土の森音楽会2014.10.182014年09月13日(土)~09月23日(月)

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】は現代美術と場が出くわす最先端のアートムーブメントと認識している。樂土の森という

緩やかな時間が流れる空間で、誰でもがアートに浸れるひととき。この場を俯瞰できる「宙ノ庵」の眺めは、鑑賞者と作品さらには空間をも包括したアートとしてのの展開そのものがアートであることを知ることになる。

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

2014年08月31日(日)

愈々、身近に迫ったart&cafe。樂土の森にアーティストが滞在するレジデンスの最初は長橋秀樹さん。早速、大きな壁面にドローイングがはじまった。森の記憶を留める壮大な作業となるはずだ。映像の山内啓司さんは地下の舞台のエントランスの入口を塞いで暗部を設ける。暗幕をやめて、木製ドアを以前からあったように設置する。「宙ノ庵」ではフランセスクのアイデアを取り入れる。

今日は樂土舎にとって水の記念の日となった。水道が新たに引かれたのだ。蛇口をひねれば勢いよく水が・・・!これにより「みずのいえ」が文字通り機能した。

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】 樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】

樂土の森アートセッション2014【ART&CAFE】2014年08月23日(土)

有斐閣 弘道館

有斐閣 弘道館 有斐閣 弘道館

有斐閣 弘道館

2014年08月09日(土)

新たにスタートした建築のプロジェクトは「そらのいをり‐宙ノ庵」称し、空中に庵を造るというものだ。本日は鋼材屋さんに材料を運んでもらい、頑丈な床の基礎を設置する。鋼材を運んでくれたトラックの運転手は降りるなり、不思議な空間に紛れこんでしまったことに困惑気味・・・!「ここは何をするところですか?」と運転手。なんとそこには田中泯さんや弟子のお二人も居合わせて益々異様な空気が流れていた。そそくさと帰っていくのも無理はない・・・!笑

鋼材を切断し、台風が近づく強風の中、足場だけは完成させることが出来た。念願だった空間づくりのの第一歩が今日はじまった。

2014年07月12日(土)

9月に行われる樂土の森アートセッション2014の第2弾である「アート&カフェ」の下見会と打ち合わせを行った。参加アーティスト

全員が揃う。各自のテーマが樂土という場でどんな展開をしていただけるか今から楽しみだ!

2014年07月06日(日)

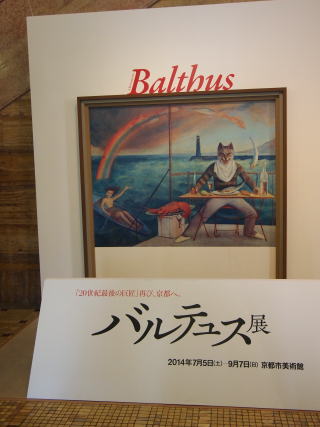

国立近代美術館での「現代美術のハードコアはじつは世界の宝である展」ヤゲオ財団コレクションは現代美術を集めて日も浅いようだが、その壮大な内容に腰を抜かす・・・!フランシス・ベーコン、サイ・トンブリー、マーク・ロスコ、サンユウ、蔡国強、デ・クーニングなど展示の仕方も含めて圧巻であった。

2014年07月05日(土)

お茶の水NARUでのジャズライブは昨年の秋に樂土舎にお越しいただいたサックスの太田剣カルテット。

太田剣 Quartet 〈 成田祐一(p) 坂崎拓也(b) 石若 駿(ds) 〉

22歳になる駿君のドラムは余裕さえも窺える白熱のビートを刻む。この天才ドラマーに応えるピアニスト成田祐一は

曲が進むにつれて本領発揮・・・!太田剣も吹きまくった真夜中のライブに満足感全開。

2014年07月05日(土)

横浜そごう美術館での「四谷シモン展。1965年にドイツのシュールレアリストであるハンス・ベルメールの球体関節人形に

触発されたシモンはその後、独学で球体人形制作に励み、独特のエロスを孕んだシモンドールに昇華させる。渋澤龍彦の

価値観とニュアンスが如実に表れたそれらは、時代という潮流と共に大きな足跡を残した。

この日は四谷シモンも現れサイン会も盛況だった。

また、ベルベットの少年、機械仕掛けの少女、解剖学の少年など印象に残っていた作品を再確認できた。

とても充実した展覧会だった。

2014年07月02日(水)

昨日のライブはジャズベーシストの金澤英明さんと将来を嘱望される若きギタリスト井上銘のduo。会場には早く着けたので最前列をkeep!ベースの重低音の振動が直に伝わる。ツアー初日にしてアコースティックのベースとエレキトリックギターなれど、流石に百戦錬磨の金澤さんのリードで誠にjazzyな音空間になった。終演後に初めてベースの弦を爪弾かせて頂いた。その音はさることながら、楽器ひとつで世渡りするこの世界のひとたちの厳しさをヒシヒシと感じた・・・!瞬間で表現するアーティストをリスペクトするのはこのためなのだと改めて感じた次第・・・。

2014年05月31日(土)

ブレスパッセージと樂土の森アートセッション2014 「コンポジション-1」は歴史に残るパフォーマンスだった。田中泯と姜泰煥、中村達也、大友良英といった当代随一のアーティストがその個性をぶつけあう圧倒的な空間。樂土舎ではこれまで使ったことのないシチュエーションでもって舞台を設置。わたしの想定した構想と泯さんとの意見がほぼ折り合ってのことだった。長年のことゆえ、解り合えるのが良い。抜きんでた演奏家の個性が田中泯という求心的な支柱をもって大きな物語として発展していった。場つくりをする者にとって、とても充実した時間の共有だった。

中村達也(d) 青木崇高(俳優) 公演後の交流会にて

中村達也(d) 青木崇高(俳優) 公演後の交流会にて  田中泯(dance) 交流会(風乃家にて)

田中泯(dance) 交流会(風乃家にて)2014年05月25日(日)

正月からスタートした「水屋建築のプロジェクト」は樂土舎に新たな建築が加わる。今までにないコンセプトできっちりと施工したつもりだが、室内に入り、床に立つと荒川修作「養老天命反転地」並みの身体能力を問われることになる。

但し、横に広がるガラス越しの風景は絶景だと自負している。

ここを「みずのいえ」と命名。これから暑くなる夏には心地良い風にさらされて、まったりと時間を過ごすには打ってつけ・・・・!

半年をかけての建築のプロジェクトは一応終了したが、これから活用することで変貌していくことに違いない。

作業に参加してくれた皆様に感謝・・・!

2013年03月15日(金)

青天の霹靂という言葉がぴったりの出来事が進行している。実は樂土舎に隣接する欝蒼とした森(ひぐらしの森)が新興住宅地として

開発されようとしている。かつて竹内登志子「見えない出来事」(音楽:小林淳哉)、樂土の森音楽会「中国楽器の魅力」(胡弓:王霄峰、揚琴:石磊)、田中泯「場踊り」音響:西原尚 照明:田中あみ、長屋和哉コンサート「交響する大地 結ばれる生命」、桃花村舞踊団

「ひとさらい」など多くのアーティストがこの場を舞台に選んだ。彼らにとって「石ノ舞台」と背景の「ひぐらしの森」は創作意欲を駆り立てるのに充分な魅力を有していた。そして樂土の森という異空間の存在を際立て、さらには深遠な夜の闇、星月の輝きを引き出していた。

「ひとさらい」など多くのアーティストがこの場を舞台に選んだ。彼らにとって「石ノ舞台」と背景の「ひぐらしの森」は創作意欲を駆り立てるのに充分な魅力を有していた。そして樂土の森という異空間の存在を際立て、さらには深遠な夜の闇、星月の輝きを引き出していた。

さて、この森の魅力と記憶を留める意味で開発業者には伐採する予定の常緑樹を樂土舎に移植するよう要請している。

大枠では了承してくれる見込みなのだが、今の環境を復元することは不可能。

大枠では了承してくれる見込みなのだが、今の環境を復元することは不可能。

「ひぐらしの森」と「樂土の森」の共存がみられるのは9月までなのだが、この環境のなかでの最後のパフォーマンスを・・・どのようにするかは余りにも急な展開で思案中なのだ・・・!

2013年02月09日(土)

茶の蔵かねもの2ホールでの「田村明子ピアノリサイタル」。ピアノタッチがつぶさにに見られる絶好の席をゲットし、ベーゼンドルファーの音の響きとショパンの誠実な演奏に聴き入る。余韻を楽しみながら、一路藤枝の「幸之松」へ。越前蟹を堪能した後、ご一緒した画家・奈木和彦氏のアトリエを訪問する。昨秋に土の家で展示した弐曲一双の屏風「なみあい」がライトのもとで異質な作品となってうつっている。やはり天然光の方が三次元的になって素敵だ!リフォームした新居は彼のセンスの良さを窺えるに充分な空間づくりと作品にあふれていて飽きさせない。とても充実した一日だった。

2013年01月18日(金)

「小沼ようすけsolo」を聴く為の浜松・ハーミット・ドルフィンへ。昨年のアートセッションに出演いただいた際の写真を携えて・・・!

ギターの持つ可能性の限界を求めて繰り広げられる音の試行はjazzという範疇を超えて現代音楽にも通じる。また、パーカッションとしての面白さも私にとっては発見といえる。爽やかな風が吹く抜ける季節に彼の音楽を「地下の舞台」で聴いていたいと思うのは私でけではないようだ。これから3か月ほど辺境に旅するという。帰国後が楽しみだ。

小沼ようすけ

小沼ようすけ2013年01月12日(土)

会期が迫る12日に横浜BankART 1929「川俣正展」へ。着いて早速船着き場へ向かう。十余名がゴムボートを漕いで運河を航行!偶然美術展に来た人々の即席チームが同じボートに乗船するのだが、岸からのエールになぜか発奮してしまう。帰着の際にはBankARTの壁面に構築した川俣の作品を撮影。この美術館のロケーションの素晴らしさがそこのある。

館内に戻ると世界の主要な都市、そして歴史的建造物を対峙して、その対象の痕跡を浮かび上がらせる彼の仕事の全貌が見渡せる。

空間の在り方や存在すること(建築的)の意味を問うことに関心を持つ身としては、あらたな創造が芽生えるとともに触発される。

川俣正展 BankART1929 yokohama

川俣正展 BankART1929 yokohama 川俣正展 BankART1929 yokohama

川俣正展 BankART1929 yokohama2012年12月30日(金)

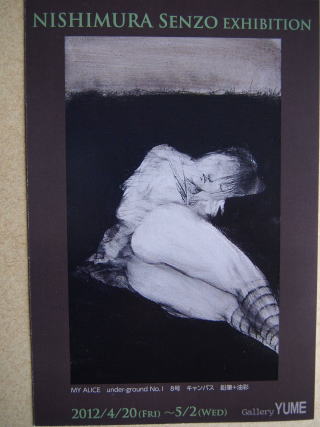

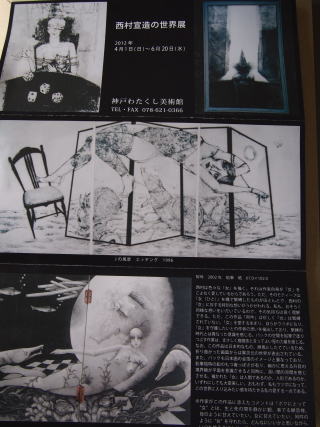

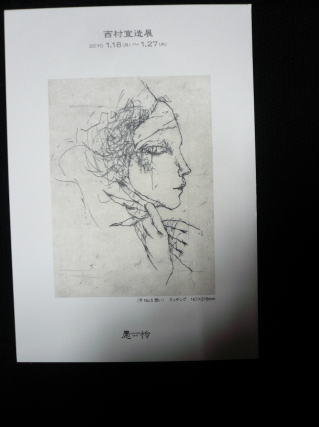

12月28日西村宣造さんの訃報を知った。30年余り、その交誼に接した身としては突然すぎてあまりにも悲しい。彼にはアートに触れ続けることの根源的な意味を教わった。そして多くの友人をも・・・!昨年のアートセッションでの参加に際して「アーティストの宝箱」というテーマを真摯に受け止め、作品を制作していただいた。風乃家ギャラリーの作品展期間中にお越しいただき、樂土の空間に思いっきり遊んで頂けたことが唯一の救いでもある。心よりご冥福を祈る。

西村宣造 自画像 ギャラリー愚怜にて

西村宣造 自画像 ギャラリー愚怜にて

私は、これまで自画像は40代に一度作っただけで、その後、自分の顔を描く気になれないまゝ歳月がすぎ、今60代最後の歳を迎え、"WHO ARE YOU? お前は誰だ?"と問いながら自分の顔に向き合い、どうしても今一度自画像を描いておきたくなり描き始めたのですが、自分の顔の心地悪さに唖然としながらも、遠い道程を歩いてきた私の今までの所業の数々、その多くは、ひとの魂を傷つけてきた、苦い、心が軋むような哀しみが皺の一本一本に刻印されているかと思うと、厭らしい程、いとおしくも思え、行先のない地図の中を彷徨うように、皺の流れを辿り"WHO ARE YOU?"と呟きながら、長い長い旅をしてきたような気がします。又、そろそろ旅に出掛けなければいけない"刻"が来たのかもしれません。何処へ……

Atomic EnergyからPrimitive Energyへ。

2012年11月30日(金)

11月30日楽しみにしていた神尾真由子(vn)&ミロスラフ・クルティシェフ(p)のデュオリサイタル。早めに入場することができ、前から3番目の席をゲットできた。神尾真由子は清楚な容貌に似合わず、その迫力の演奏に釘付けになってしまった。世界的に活躍する演奏者のストイックな生活が垣間見え、シャイな性格とともに好感が持てる演奏であった。クリティシェフの派手な演奏スタイルと対照的でそれはそれで大層面白い。ライブを堪能した一夜だった。

2012年11月14日(水)

10月21日から11月11日までの「art&cafe」を終えた。多くのアーティストや音楽家、舞踊家の協力によって、今年の樂土の森アートセッションは充実していた。フラメンコは多くの観衆を虜にした。カンテやフラメンコギターの魅力を改めて知った。映像の山内啓司さんも絡んで、ある種実験的な試みは大成功であった。また、jazz liveにおいては金澤英明(b)という音づくりの名手が小沼ようすけ(g)という若き天才ギタリストの技を充分に引き出した。公演後の打ち上げでも二人はご機嫌な様子。小沼さん「フラッとまたここに来たい」と我々には嬉しいコメントを残し、颯爽と樂土を跡にした。

金澤英明(b)小沼ようすけ(g)

金澤英明(b)小沼ようすけ(g) カンテ:小杉栄里 ギター:栗原武啓

カンテ:小杉栄里 ギター:栗原武啓 フランセスクと息子アイラ

フランセスクと息子アイラ 2012年10月28日(日)

「art&cafe」が始まって早や1週間。樂土舎の存在そのものを知らなかった方や、気になってはいたがなかなか入りづらくてという方、知人に促されて訪れた方など初めて足を踏み入れた方が意外に多い。手書きの小さい看板(普段は掲げていない)を見逃すと辿り着けない。縁ある方に来ていただければという訳でもないが、そこが良いという方も・・・!山里の隠れ家的な場所として認識した方は、いろんな人に知らせることを躊躇するらしい。私としてはアートに馴染みのない方にも、アートは生活の潤いには欠かせないもの、豊かさの根源にあるもの、視点を変えることで新たな世界があらわれるといった発見の契機になればと思っているのだが。

今日訪れたアーティストの方は「樂土舎に来て落ち着くのは、存在の背景が明確にみえること」だと言った。樂土舎を言葉で表現するのは難しい。ゆえに勇気を振り絞って、最初の一歩を踏みこんでほしい。ここの空気を直に感じてほしい。

樂土の森アートセッションは11月11日まで毎日オープン。

lunchで訪れた母子。

lunchで訪れた母子。 風乃家ギャラリー 加藤良次 「UKIKUSA」

風乃家ギャラリー 加藤良次 「UKIKUSA」2012年10月21日(日)

樂土の森アートセッションの第2弾は「art&cafe」。現代美術をホワイトキューブの中だけでなく、より自然に近いなかで展示できないだろうかと思っての企画。ギャラリーそのものがインスタレーションでもある。そのなかで繰り広げられる作家の個性が濃密にほとばしる。ギャラリーの真ん中に鎮座する30人は座れるであろう大テーブルの先には9月16日に行われた田中泯「場踊り」の残像が・・・!しばらく樂土舎に足を踏み入れてない方はその変容ぶりに腰を抜かすに違いない。そんナ顔を見るのも制作側の愉しみの1つなのだ。

土の家 奈木和彦画[なみあい」

土の家 奈木和彦画[なみあい」 風乃家ギャラリー 夜

風乃家ギャラリー 夜 personel 1000eyes by rakudosha

personel 1000eyes by rakudosha2012年10月13日(土)

しばらくこのノートに記帳していないことに気づいた。

なんせ樂土舎のイベント(樂土の森アートセッション2012)が続々と開催されるにあたっての準備に余念がなかったからだ。9月16日は恒例の田中泯「場踊り」。台風が迫るということで、初めから雨を想定した舞台を配置!観客は風乃家から広場に向かってジッとその時を待つ・・・!開演前に待望の雨が勢いを増す。良いぞ良いぞと呟く!泯さんの舞台には雨が似合う。錆びたブリキのトタン、おおきな釜に立ち上る火炎、白く怪しげなロープ、人体がすっぽり収まる土穴。虫の音とともにサックスでのバッハ無伴奏!

時がたつにしたがって、田中泯のメッセージが深く深く響いてくるのであった。

樂土の森アートセッション 秋の陣は現代美術とフラメンコとジャズ・ライブ。メイン会場の風乃家リフォームしてギャラリーにしなければならない。そしてcafeやスペイン料理もお出しするので大きなテーブルも制作しなければ・・・!壁面には2m×3mの透明なアクリルを配置して採光もさることながら、あの電柱のオブジェを今まで通りのロケーションで見渡せなければ。また、先日手に入れた錆トタンは外壁に・・・。室内とのコントラスト、その落差が楽しい。

風乃家ギャラリー

風乃家ギャラリー ギャラリー室内

ギャラリー室内こんなことを進めていたらあっという間に3か月が経ってしまいました。

来週21日からはart&cafeがいよいよ始まります。

2012年08月17日(金)

郡馬県の渋川市にあるHARA MUSEUM ARKを訪れる。現代美術の主要な作家の作品が収蔵され、見ごたえがある。

ちなみに建築は磯崎新。

HARA MUSEUM ARK

HARA MUSEUM ARK HARA MUSEUM ARK

HARA MUSEUM ARK HARA MUSEUM ARK

HARA MUSEUM ARK2012年08月16日(木)

今年のアートツアーはかねてから行きたかった軽井沢のセゾン現代美術館へ。エントランスが若林奮、広大な森林に点在するオブジェの数々は小川のせせらぎと相俟ってこれから向かう美術館への序章となる。美術館では「引き裂かれる光」と題してブルーを小林康夫、むらさきを篠原資明、レッドを難波英夫の各氏が監修した作品が並ぶ。中でもむらさきの分野の挿入に配置されたフォンタナの「空間概念-期待」は私が美術に関心を持った最初の作品だったがゆえに胸ときめく!また、ブルーの分野を監修された小林康夫先生とは、かつて京都・無心庵での茶席に同席したことを思い出すのであった。イヴ・クラインや黒田アキの「ブルー」の哲学的思考を現代の危うさに迫るのは至極自然なことだと思えるのであった。

セゾン現代美術館

セゾン現代美術館 セゾン現代美術館

セゾン現代美術館 軽井沢現代美術館 草間弥生

軽井沢現代美術館 草間弥生 軽井沢現代美術館 名和晃平

軽井沢現代美術館 名和晃平 軽井沢現代美術館 奈良美智

軽井沢現代美術館 奈良美智2012年08月15日(水)

1か月後に迫った田中泯-場踊り-公演に向けて会場設営の準備。秋に行うart&cafeのメインギャラリーとなる風乃家の改修も進めなくては・・・!今日は若者2名のお手伝いがあって仕事がはかどる。給水を取りながら、その分汗でびっしょりになるも、熱い時期の作業は新陳代謝が激しく、終わった後の爽快感がたまらない。

2012年05月25日(金)

静岡市内のライブハウス―ライフタイム―でのKeep Goingのライブへ!ドラムの海老沢一博率いるこのユニットはホーンセクションがツインサックスという珍しい体だが、一家言ある演奏家の集団だけに聴いていて心地よい。終演後にはベースの紅介さんからピアノの林正樹さんを紹介いただいた。このピアニストはタッチもさることながら、作曲においても将来性を感じさせるのであった。

2012年04月15日(日)

作業の後の昼食はセスクの作るスペイン鍋料理と薪で炊いたご飯、サラダも加わって美味!樂土の野菜畑でとれた新玉葱も瑞々しい。ワインやビールも加わり、千香さんや音楽家のchakkiriさんとあわせて10名ほどが食卓を囲む。午後は地下の舞台で即興演奏が…!リラという弦楽器は自身に向かって音が響くためか、そのフォルムとともに愛玩したくなるという。一度弾いたら確かに虜になるという不思議な楽器であった。セスクの尺八とのセッションも春めいた風と共に心地良いのであった。

2012年04月07日(金)

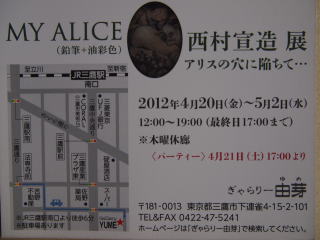

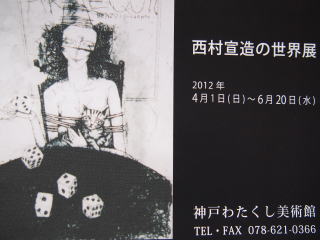

この欄でも度々登場している「西村宣造」さんの三鷹市下連尺のぎゃらりー由芽での個展。

お近くの方は是非ご覧ください。画家本人とともに魅力的な世界に引き込まれます!

センゾー・ワールドに浸るには神戸のコレクターの空間に足を踏み入れることになる。

秀逸な作品群がわれわれを待ち受けている!

2012年03月24日(土)

昨日から3日間の予定で参乃窯を焼成する。中日の今日はフランセスク・プラナスによるスペイン料理(コシーナ・エスパニョーラ)を

食する会を催す。これはこの正月の新春の宴で振舞ったセスクの料理のリクエストだ。前日の雨も上がり、この日を待ち続けたメンバーの多くが集合した。ワインアドバイザーの畑さんの計らいでスペイン産のワインをチョイス。豊橋から訪れた味岡伸太郎さんも加わり、

メインディッシュのチキンの丸焼きが焼きあがった頃には宴は最高の盛り上がり・・・!窯の温度を気にしながらも酔っ払えるのは、これまでの修行のなせる業か?さて、このとき突然窯の温度が下がった・・・!そういえば窯の神ににお神酒を与えるのを忘れていた。このところ窯の神様の怒りがやけに激しいのはこのためか・・・!?

参乃窯 焼成

参乃窯 焼成 ワインが効いたようで・・・!

ワインが効いたようで・・・! 男4人 長椅子 長話 春 のどかに・・・!

男4人 長椅子 長話 春 のどかに・・・! スペイン料理(コシーナ・エスパニョーラ)

スペイン料理(コシーナ・エスパニョーラ) 樂土舎近くの祠

樂土舎近くの祠(近辺には古墳が点在する)

樂土舎の近くには林の静寂が

樂土舎の近くには林の静寂が 2012年03月04日(土)

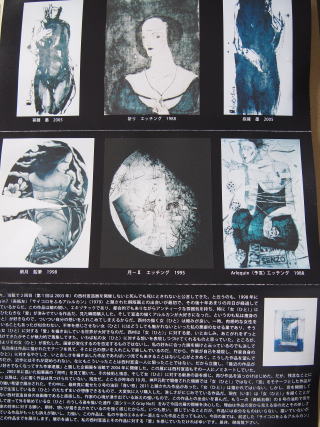

横浜市美術館での「松井冬子展」へ。この日のサイン会の直前に彼女の控え室に案内された。久し振りにお会いしたが、その眼力の強さと多忙の中にもかかわらず快く面会してくれたその気持ちの優しさが心地よいギャップとなって響く。このギャップに関しては内面と外面との差違にも通じる。さて、展覧会に関してはとてもわかりやすい構成とガラス越しではなく直接マチエールを観察できる点で以前の展示と比べて優れている。日本画という伝統的な技法をもって、松井冬子独自の世界が展開している。ここにに新たな可能性を引き出した。縮刷された図録が素晴らしいのは、技法と表現の確かゆえなのである。さらに出来上がったばかりの3分間の映像作品と音響はエンドレス(輪廻)を想像させ、平面作品とリンクして効果的だ。ここにも才能がほとばしる!!

中央は松井冬子さん

中央は松井冬子さん 図録も秀逸だ

図録も秀逸だ2012年03月04日(土)

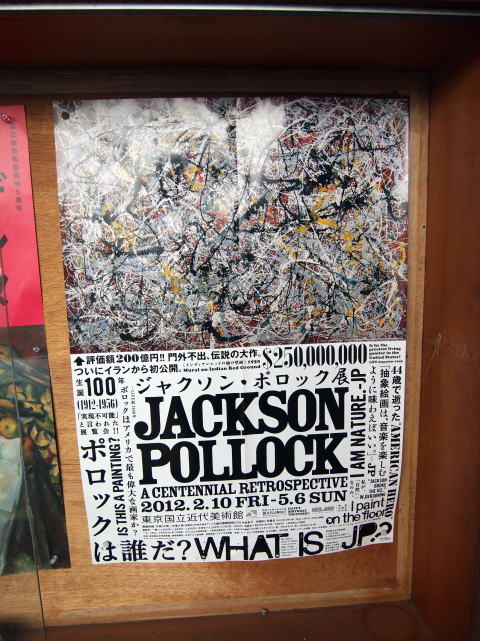

竹橋で行われているjackson pollock展(東京国立近代美術館)へ。名古屋での展覧会に行けず終いだったので、この機会は逃したくなかった。書作品にも通じる精神性と余白のあり方は、この作家の天性を感じる。また色彩感覚の秀逸さとスナップの利いたペンキの躍動感は!、何故か静寂感をも同時に醸し出しているから不思議だ。横浜市美術館での「松井冬子展」とあわせて濃厚な美術館巡りとなった。

2012年01月28日(土)

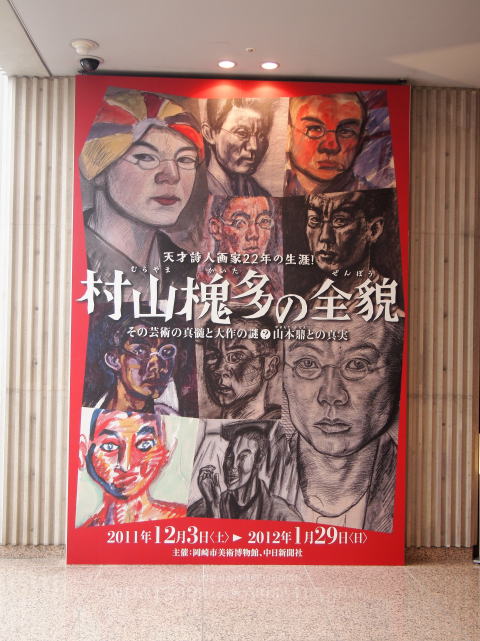

久し振りに岡崎市美術博物館へ。村山槐多の濃厚な世界があった。不気味でさえある自画像のド

ローイングは22歳で夭折した画家の苦悩を物語る。圧倒される筆力だ。

岡崎市美術博物館

岡崎市美術博物館豊橋で行われていたアートフェス?へ。杉森順子の映像作品はアルミのダクトと空間を巧みに利用した素敵な作品だった。

また、豊橋市美術館と市内のギャラリーで開催されていた味岡伸太郎の仕事は重厚さとある種洒脱な作品との対比も面白く、センスが際立っている。アートに対しての臭覚というか、感覚が鋭いのだ。

2012年01月02日(月)

本日10:00頃だった。家人が表の野菜畑に「梟」が居ると・・・!近寄っても動こうとしない。知り合いの鳥獣保護監察員の方に対処の方法を指示してもらう。指示道通りに捕獲し、段ボールの箱に入れて水を与える。監察員の方の判断で「浜松市動物園」へ直行。外的な損傷はないものの、相当弱っているとのこと。処置した後に、健康体になれば放鳥してくださるとのこと。新年早々の「ふくろう」で福来たると思いたい!猛禽類だったか、その爪は鋭い。それに比較して「そのフェース」は幸福そのものだった・・・!このギャップが愛される理由だと改めて察知した!

2012.01.02 保護した「野生のふくろう」

2012.01.02 保護した「野生のふくろう」2012年01月01日(日)

恒例の窯焚きは5日間行われ、この間多くの方が来訪された。窯も大補修し、順調に焼成が行われた。しかし、窯閉めの直前に何らかのアクシデントが・・・!煙突が引かないうちに閉めることとなった。最終日の難しさを感じつつ、わずかな望みを1月8日に託す。尚、31日に引き出した花入れは自然釉と急冷による黒が美しい!早速嫁入りが決まる。

引出された花入れ

引出された花入れ2011年12月11日(日)

静岡アートドキュメントでの樂土舎・樂土の森プロジェクトの作品はこれまでの活動をを俯瞰するものだった。ドキュメンタリーの媒体は紙箱とモノクロ写真。しかも送り出される映像ではなく、自身が取りに行かねばならない原初的な情報のありかたなのだ。今では溢れんばかりの複雑怪奇な情報のなかで、本質をつかむには確固たる価値観の確立が必要なのは言うまでもない。

personal 1000 eyes 樂土舎 at 旧マッケンジー邸

personal 1000 eyes 樂土舎 at 旧マッケンジー邸 personal 1000 eyes 樂土舎 at 旧マッケンジー邸

personal 1000 eyes 樂土舎 at 旧マッケンジー邸  静岡市大村邸

静岡市大村邸 旧マッケンジー邸

旧マッケンジー邸

中村妙「紙の上の呼吸」 at静岡市大谷大村邸

中村妙「紙の上の呼吸」 at静岡市大谷大村邸2011年12月03日(土)

静岡アートドキュメントに初めて参加する樂土舎。これまでの樂土の森プロジェクトが

多くの協働から生まれ、構築されたコミュニティを表現するために多角的に、多層化したフォルムとして静岡市の旧マッケンジー邸の白いキッチンに詰め込んだ!モノクロ写真の撮影者は思いおもいの樂土を撮ったのだが、視点の重なりあう部分が面白く、しかも四角い箱に貼られた被写体の混在ぶりは妙だ。

静岡アートドキュメントは12月3日~11日までの期間に舞台芸術公園、片山廃寺、旧マッケンジー邸などで開催中。

2011年11月03日(木)

yokohama triennale 2011へ。「our magic hour」と題した本展の我々のスタートは新・港村を皮切りに横浜美術館、bank art sutudio nykへと周回した。港村では小さな未来都市の実現を狙ったようだが、コンセプトに対して何か散漫な感じは否めない。建築に面白い空間が見て取れた。美術館ではオノ・ヨーコのガラスの迷路に長蛇の列が・・・!二階のメイン会場にも若者がごった返す。日本の置かれたナガティブな現況にあって、アートの持つ力の試され方がこの人の数となって現われているのか?表題の日常や世界の出来事や自然の不思議と相俟って、突きつけられた命題は何なのか?この混沌の中に失ってしまいそうな・・・!バンクアートでの展覧もビデオアートを中心に順番を待つ人で溢れる。テーマパークっぽくて、何だか不思議。まさかディレクターはこれを狙ったんではないでしょうね・・・?

オノ・ヨーコ 横浜美術館

オノ・ヨーコ 横浜美術館 Bank ART Studio NYK

Bank ART Studio NYK2011年10月15日(土)

樂土にとって秋の訪れは「土いじり」が始まることを意味する。陶土を捏ねて、手びねりでの造形作業。これから年末にかけて行われる。年一回の窯焚きはここでの根幹のプロジェクトなのである。今日はひとりで大きな壺の下部を制作した。久方ぶりの土の感触の心地よさを愉しむ。また、雨でウエットな空気が土間を潤す感じがまた良い・・・!

2011年09月21日(水)

この日午後2時半頃に浜松に上陸した台風15号はこの地方に甚大なる被害をもたらした。樂土舎でも杉の大木が道路に倒れ、交通の妨げになった!イベントの受付を行った小屋は吹き飛ばされ、多くの薪が無残に露出している!杉の葉があたりに散乱している。この状態を見るにつけ、2日前の興奮のライブが現実のものだったのか?夢でなかったかと思えるくらいに酷い。改めて自然の脅威に愕然とする!幸いにもイベントの当日で無かったのがせめてもの救いだ。しかし、そんなリスクにも立ち向かう勇気と無謀さも事を成すには必要なのだ。

受付の小屋は屋根が吹っ飛ぶ

受付の小屋は屋根が吹っ飛ぶ 地下の舞台に倒れた杉

地下の舞台に倒れた杉2011年09月19日(月)

かつてない二人の前衛の対峙に、台風も少し速度をゆるめて終演まで雨を降らせなかった!

一昨年、ここで初めて演奏された打ち上げで山下洋輔さんは言った「そのピアノの最大限の音を出すのは、僕はピアノへの礼儀だと思っている」と。田中泯さんと戦うこの日も、その言葉通り打ち付けた鍵盤には汗が滴る!それに呼応して田中泯さんのダンスも激しく、びっしょりと濡れた黒いシャツ、顔、手、足。太い電柱とピアノの背後に立てかけられたアクリル板には滲み出た歓喜の結晶が痕跡となって存在する。

2011年09月11日(日)

必然であったろう二人の邂逅!長い年月を経て、ここに実現する。このデュオは「特別な場所」でという二人の意向があった。

樂土の森という存在が引き合わせることになったなら、この15年の活動の軌跡のなせるところだ。

存在という大きな世界の捉え方は、それぞれの生き方に反映されている。有機的なものから無機的なところの存在(感)に興味が

あるのは、このお二人の影響なのか?

2011年08月19日(金)

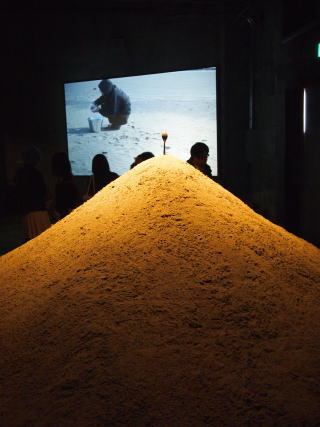

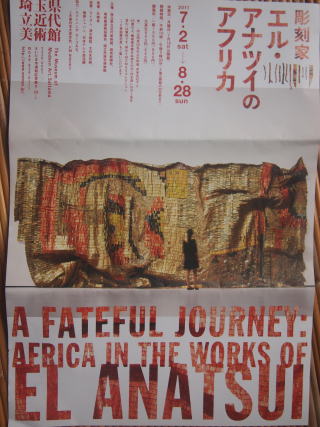

北浦和の埼玉県立近代美術館で開催中の「彫刻家 エル・アナツイのアフリカ」展へ。圧巻は何といっても巨大な金属製のタペストリー。ボトルキャップを針金で繋ぎ合せるその数は膨大!アフリカの今日までの苛酷な歴史が襞の陰影となって表出される。制作風景の映像を見ると現地の若者がゆったりと時間に任せながら銅線を結ぶ姿があった。この大地の大らかさが作品全体に通低する優しさとなって表れていたのだ。

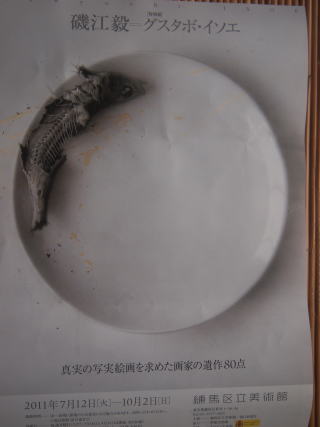

マドリード・リアリズムの異才グスタボ・イソエ展(礒江毅回顧展―練馬区美術館―)へ。精神性を内包する具象画の世界において、沸沸と穏やかに、作品の周辺をも巻き込んでより深く心に沁み入る。そこには透徹した画家の眼差しと真摯な哲学的ともいえる精神世界があった。

2011年08月18日(木)

東京都現代美術館で行っている「名和晃平 シンセサス」を観るべく上京。会期が迫りくる中、この展覧会は見逃したくなかった!「pixcell-elk#2 2009]という大鹿の剥製に大小のガラス玉で覆った作品は視覚的幻影を想いつつも、そのセルでうめつくすことの美しさに心を動かされる。また、「polygonシリーズ]では情報という不確かな部分で視覚化してしまう危うさを巨大な彫像で表していた。「liquid]

といインスタレーションはグリッド上に泡を吹き立たせシリコーンオイルが不気味だが生命体として受容できるのが嬉しい!

名和晃平 [synthesis]東京都現代美術館

名和晃平 [synthesis]東京都現代美術館北品川の原美術館ではミン ウォン(シンガポール)の「イミテーション」へ。大衆映画を素地にした映像表現で多文化、多民族、移民政策などシンガポールと日本の政治的な相違や歴史を提示する。美術表現の多様性を感じる面白い展覧会だった。緑の中庭に出るとイサム・ノグチやリ・ウハンなどの作品と聳える高層ビルとの対比に「時空のイミテーション」を感じるのだった!

ミン ウォン「life of imitation]haramuseum

ミン ウォン「life of imitation]haramuseum イサム・ノグチ 原美術館中庭

イサム・ノグチ 原美術館中庭2011年08月10日(水)

早朝から伊勢神宮へ参拝することとなる。二見ヶ浦で禊ぎをし、外宮から内宮への巡回は基本的なスタイルなのだ。これは二見に宿泊して初めてわかったことなのだが、結果的に最もご利益があるであろうルートに従うことになった!禊があやしいので果してどんなご利益になるのか?

伊勢神宮 内宮

伊勢神宮 内宮 豊田市美術館 設計:谷口吉朗

豊田市美術館 設計:谷口吉朗 豊田市美術館 松井紫朗展 channel2010

豊田市美術館 松井紫朗展 channel2010 豊田市美術館 フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展

豊田市美術館 フェルメール地理学者とオランダ・フランドル絵画展2011年08月09日(火)

8月9日は犬山市にある明治村へ。帝国ホテル中央玄関を移築された建築は大谷石、テラコッタの壁面、天井の高さ加減、外光の取り入れ、段差と奥行きなどのバランスなどアジアンなテイストと共に重厚さもある。ポーツマス条約などなど国の重要な出来事が歴史と共にに建築により深みを与える。

建築:フランク・ロイド・ライト

建築:フランク・ロイド・ライト フランク・ロイド・ライト本人

フランク・ロイド・ライト本人2011年08月07日(日)

来る9月19日のアートセッションの舞台づくりが始まった。雨天時を想定しグランドピアノを風乃家に置くという前提で・・・!この時点からの場つくりが楽しいのだ。

2011年08月05日(金)

出来たばかりのチラシは山下洋輔さんと田中泯さんの対決とも言えるデュオ!を象徴したデザインがその凄まじさを予感させるものとなった。泯さんからも信頼されているグラフィックデザイナー鳥井素行氏のセンスが光る。これをもって喧伝することになるのだが、それぞれの分野でリードし続けるお二人のこと、問い合わせはいつにも増して早いようだ!!

2011年07月31日(日)

弐乃窯の改修作業をはじめて半年近くになる。前面の煉瓦積みと2重被覆と耐震化としての再度の補強を主な改修とした。本日の作業でほぼ完成に近づいた。年末の窯焚きが楽しみだ!

2011年06月11日(土)

以前、阪神淡路大震災の直後に仰ぎ見て圧倒された大杉の1400年のパワーをいただきたいと思っていた。そのチャンスが今日だった。靄に忽然と現れ、厳然と立ちつくす強靭な生命力に自然と手を合わせるのだった。

2011年06月04日(土)

刺激的な展覧会へ。小谷元彦「幽体の知覚」展(静岡県立美術館)とハンス・コパー展(静岡市美術館)

2011年05月28日(土)

竹之内淳志 画

竹之内淳志 画樂土の森アートセッション2011の第一弾は「記憶の海から」と題した舞踏公演である。1999年「自然」以来のdance竹之内淳志さんと樂土舎ではお馴染みのmusic 長屋和哉さん、以前東京リトルモア地下での公演で初めてお会いしたパーカッショニスト小宮広子さんとのコラボレーションが樂土舎「風乃家」で行われた。願っていた雨も大粒でしかも激しく、トタン屋根に打ち付けるそれに対峙するがごとく音楽もダンスも渾身の力が注がれる!大勢の人がストレッチフィルムで包まれた空間と充満した音楽のなか、竹之内淳志が今の日本の鬱積した状況を打破するが如くスーット指の先からフィルムをこじ開けるのだった。人息れでじっとりとした空間にもたらされたリアルな空気に解放された精神性を見てとったのは私だけではあるまい。

長屋和哉

長屋和哉 竹之内淳志

竹之内淳志2011年04月23日(土)

樂土舎の石ノ舞台・山桜の花弁。ピンクと若草色の緑のコントラストが美しい!今年にはいってこれまでの気温が低く時期としてはずれたが、茶系の色合いから新たな息吹が感じられる萌黄色に移行しつつある。春から初夏にかけては個人的には多忙だが、新たな樹木の生命を感じられる良い季節だ。5月の末にはここで「樂土の森アートセッション2011」の幕開けとなる!乞うご期待。

2011年04月23日(土)

CO2削減という謳い文句に一般的には肯定化?されつつあった原子力発電所。福島では未だに収不安定極まりない状態と放射能漏れに苛立ちと焦燥を国民として共有する。想定外では済まされないこのハイリスク!リスクマネジメントは優れた創造力とともに想像力が必要なのだ。原発の安全を神話化して進めてきた国策とそれを信じた我々民も猛省しなくてはならない。

2011年03月20日(日)

311東関東大震災(は人知の及ばない未曾有の災害をもたらした!平穏な日常が一瞬にして、想像だにしない生活に転換させられる。水や食糧や毛布があって仮の宿泊所があっても、人はそれまで築いた家族や仲間を失うことに失望し、そのメンタリティーに大きな傷を負うことになる!そんな時にアートのもつ創造力やある種の精神的バランス感覚、音楽の持つ交響性、身体表現に救いを求め、あるいはそれが支柱になるはずだ。被災地ばかりではなく生命という根源的なものを問われている今、そしてこの混沌は時間の経過ばかりが解決の方法ではない!

2011年02月14日(月)

縁あって、ヨーガを体験することになった!以前から関節が固い上に、激しい運動は得意でない。中国などに行った折に早朝からから公園で太極拳をする姿に憧れ、習ったこともあった。しかし、ヨーガはなぜか近寄るところまでは行かなかった!しかし先日の腰痛や益々固まっていく節々に危機感を覚えたのが今回の行動のきっかけだ。シタール(CD)の響く部屋にあって、ゆったりと呼吸を意識しながら指、手、足、首、頭、股関節など諸々の筋肉とともに解放する。冷たい雨の降る日に伺ったために当初は身体が冷えていたが、終わるころには血液の循環を感じると共にすっかり汗ばんでいる!ゆっくりと身体を動かすことこそパワーがいることを体感。ここは本腰を入れてヨーガに浸ることにしよう・・・!

2011年02月13日(日)

弐乃窯は2000年の年末を初窯として11回、否12回の窯焚きを行った!ここのところ窯のダメージを心配していた。そこで遂に本日から窯の改修作業に入った!さて、窯の保温の土を取り除くと驚愕の事実が・・・。煉瓦の膨張で目地が開口しているではないか?!ここから侵入する冷気が窯焚きに悪影響を及ぼしていたことは事実だ。すでに前面の煉瓦は取り除いた。もう後戻りはできない。窯と共に新たな土焼きプロジェクトの再生がはじまった!

2011年02月02日(水)

ジャズボーカルの中本マリと若手ギタリストの太田雄二のジョイントライブ。中本マリは30年前から聴いていたので懐かしい。

MCのなかでの一瞬の仕草が、現役であることの証左か?この極狭の空間ならではの盛り上がりは音楽の楽しみの一つだ!

2011年01月30日(日)

樂土舎で乾いた薪を移動している最中に、突然腰に異常を感じた!以前から腰痛持ちとしては続けると危険と察知したので作業を中座した。その足で「ゴッドハンド」の持ち主の整体師O氏のもとへ。休日の急患にもかかわらず身体の修正をしていただく!その甲斐あって今は快方に向かっている。整体師O氏は以前樂土の森のイベントにも足を運んで下さった。その活動に関心と敬意を払って頂いたようで、陰ながらの応援団のひとりと勝手に思っている!さて、この冬の寒さはいろいろと手強い!年齢とともに硬くなりつつある身体をほぐす努力が必要のようだ。皆さんも用心用心・・・!

2011年01月18日(火)

夜、地元のライブハウスで行われたジャズライブへ。出演はベースの金澤英明さんとギターの中牟礼貞則さん、以前から興味のあったドラムの村上ポンタ秀一さん。演奏前に金澤さんには昨年の樂土の森アートセッションの実績報告書(杉浦義夫作成)をお渡しした。樂土舎15周年を記念した昨年の活動が写真と共に網羅され、金澤英明ユニットの野外ジャズライブも大成功だっただけに手に取った本人もご満悦だった。さて、当日のライブは超ベテランのお二人に囲まれた金澤さんのベースも冴えわたり、生真面目にギターに立ち向かう中牟礼さんと見た目には好対照なドラマー村上さんの朴訥というか原初的なドラムが心を和ませる!激しさだけの音楽にはないジワーとスパイスの効いた上質な味覚!なぜだかとても温かい気分で帰路に就く!これだからライブはやめられない。

2011年01月09日(日)

6日間窯を焚いた後、一週間後の窯開けを昨日行った。団体での焼成では偶然の結果に一喜一憂する。全体の確率では良い方向であった。また多くの課題も見つかった。収穫の多い年初のスタートだった。

引き続き行われた「新春の宴」は静岡県文化財団「地域文化活動賞」の奨励賞の受賞報告と2010年アートセッションの成功とその慰労、今後の樂土舎の充実を祈念して気をきかせて届けられた「久保田 萬寿」と誕生したての盃を片手に大盛り上がり!

2011年の樂土の森のスタートが良い形できれた。

新春の宴

新春の宴2011年01月08日(土)

久し振りに東京中野にあるplan Bへ。60人も入れば満席になる地下の空間には既に多くの観客でいっぱい!現代音楽の大御所・ピアニスト高橋悠治と田中泯のダンスが目の前で繰り広げられる!高橋悠治は大作曲家として遠くの存在だったが、その確かな演奏と魂は泯さんの集中力とパワーと相俟ってこちらを突き刺す!しかしそれらはギラギラしたものでないだけに存在感より際立つ!

国立近代美術館の「日本画の前衛」という展覧会へ。入場前に美術館2階のH2へ。ここのランチはロケーションと共にとても美味しい!ひそかな楽しみとなっている!

国立近代美術館レストラン

国立近代美術館レストラン2011年01月03日(月)

年末28日から昨日1月2日までの6日間に渡って薪窯の焼成を行った!2000年から2001年にかけて世紀をまたがる初めての窯焚きから11回目の今回は、モチベーションの継続の意味からも良い結果が得られればと思う。久し振りに「窯入れ」を行ったのだが、初期の入れ方を思い出しながら如何に全体に炎が流れるかを考慮しつつ、限られた作品を相手に苦闘する!窯焚きではここのところ見られなかった炎の煌めきを感じたが果たしてどうなるか?いつものことだが1月9日の窯出しが今から待ち遠しい・・・!

2010年12月26日(日)

パソコンの不調で2カ月以上も更新出来ない状態でした。この間に樂土の多彩な活動や自身の報告ができず残念でした!下記にかいつまんでご報告をいたします。

10月16日(土)静岡市有度にある舞台芸術公園-楕円堂-へ。インド古典舞踊劇 ナンギャール・クートウーの至芸と題した舞台の集中力に伝統の重みと凄みを感じる。?燭等本物が使えない施設にはある種の限界も感じる!それは重大な事だが・・・!

10月22日(金)~24日(日)の三日間にわたって参乃窯の窯焚きを行う!久し振りの参乃窯はご機嫌斜め・・・。

10月23日(土)ライブで熱演をして下さった金澤英明さんがプロデューサーを伴って突然の来訪!10日前のライブの様子を語る金澤 さんは「地下の舞台」にたくさんのアイデアをお持ちのようだ・・・!今後の展開も楽しみだ。この日の夕方にはカフェ・マムゼ ルのピアノトリオのライブに出掛ける!突き抜ける空間から天井から反響する眞逆の空間との違いを確かめる。

10月31日(日)ART&CAFEのメインギャラリーにするため風乃家を工業用のストレッチフィルムで包む作業を行う!普段風通しの良 い空間を仕切ることで内面と外界との境界を意識する。その意味でも透明なフィルムという媒介が必要だった。昼間は外光を 、夜はジェネレーターからの蛍光灯の明かりが建築そのものを闇夜に浮かび上がらせる!

ART&CAFEのメインギャラリー【風乃家】

11月03日(水)ART&CAFEはいよいよ始まる。参加作家松浦澄子(インスタレーション)、

原田さやか(写真)、山内啓司(映像)、

鈴木修一(版画)、西村宣造(ドローイング)、鳥井素行(グラフィック・デザイン)、樂土のつくり手(陶)の樂土舎ならではの

空間を意識した作品に新たな可能性を見出した意義は大きい!11月いっぱいの週末でしたが、天気にも恵まれ心地よい

ゆったりとした時間の経過を食むように・・・。そして来場者の豊かな笑みが樂土にはふさわしい。

11月06日(土)ジャズベーシストの坂井紅介さんが来訪!「地下の舞台」を制作し始めた頃に初めて訪問されたことがあります。改めて完成した舞台に「鉄のトンネルから舞台へとそして地下から天上へ・・・!これだけでできちゃうね。作曲しちゃいます・・・」と 。実際に場を見て心動かす感性と行動力に信頼を寄せるものです。近いうちに紅介さんには演奏をする機会があるに違い

ありません。またそのように祈念するものです。

11月27日(土)ART&CAFeの一環で「土の家」のくつろぎ茶会!麗香さんの点てる抹茶とセンゾーさんのドローイングによる「仮面と果実」加えて京都の老松さんの胡桃と金冠を使った和菓子とがベストマッチング!来場者も大満足・・・。

11月28日(日)は樂土の森アートセッションの最終日。会員のワインアドバイザー・アルコさんのセレクトによるボジョレ・ヌーボーによる打ち上げ!シェフ・ケイの他、アケ、ユキ、トシの女性陣の手料理はいつも大好評なのである!9月の田中泯さんからアートカフェまでの間、充実した内容を支えたのはやはり陰に隠れて働く人たちなのである。多謝!

12月4日(土)久し振りに等でとなる遠出となる。目指すは八ヶ岳高原であるが、途中で桃花村の田中泯さんをアポイントなく訪ねる。多忙のなか、当日は幸運にも居留していて歓待を受ける!短時間でお邪魔をしたが、なぜか懐かしい刻の移ろいが芳しく、そして心地よく・・・!帰り際、我々の車に向かって大きく手を振る泯さん!方向を変えるとその先に富士山がくっきりと美しい姿をみせていた!「翁」でそばを食べ、この日は八ヶ岳音楽堂での「山下洋輔と山本邦山」のライブ。音楽堂は吉村順三が建築をリヒテル、武満徹が音響などを監修したという以前から関心の高かったホールなのである。舞台にたつピアノの背景はガラス越しにしかも夕日に照らされたマウントフジ!山の姿がほぼ視角から消えた頃合いでスポットライトがスタンウェイに降りそそぐ!エキサイティングな音の世界が展開される!まったくのアコースティックながら流石に音響抜群の空間は多くの聴衆を魅了する!

八ヶ岳音楽堂

八ヶ岳音楽堂12月5日(日)八ヶ岳高ロッジを後にして、清里現代美術館へ!ここのコレクションと資料は魅力だ「。もっと多くの方の目に触れたら良いのだが・・・!」館長、私も同感です!

清里現代美術館

清里現代美術館12月25日(土)は年末の窯焚きの最終計量日。作品の重さで焼成料が決まる。集団で一つの窯へ入れる際の公平性が重要なのだ!

12月26日(日)は窯入れ。多くの作品を火の通りや窯内部の温度の滞留を考えながらの大変な作業。ここが焼成のカギを握るというのだが、団体での作品の多様性は面白い反面、窯入れには逆に難点が多い!多くの偶然性に委ねる穴窯の場合、この時点から個人のエゴを取り除く努力が必要になる。回数を重ねるごとにこの問題が顕著になる可能性大!慎みは美徳としたい・・・!

2010年10月12日(火) 音楽

楽しみにしていた金澤英明ユニット「Sound of Contrabass]のライブが昨夜行われた。今年15周年になる樂土舎がアー

ト・セッション2010と銘打つ第2弾だった。野外のしかも突き抜けた空のもとだから、楽器やオーディエンスのことなどを考慮すると勢い天気が気にかかる。公演日に近づくにつれ天気予報の刻々とかわる様子は精神衛生上、この上なく良くない!晴れ男と自慢する私とて、盲目的自身はないのである。そんな微妙な心持を揺さぶるように前々日は大雨!しかし予報よりも早く雨が訪れたことによって、前日は快晴、そして当日の素晴らしい環境と音楽に巡り会えたのである。ジャズベースの金澤英明さんとクラシック・現代音楽でご活躍のコントラバス溝入敬三さん、若き才能がほとばしるピアノの柴田敏弥さんという取り合わせは絶妙な味付けとなってジャズというカテゴリーを軽々と超越する。地下からのエネルギーを天上へというコンセプトのもと、途上にゆらめく音を我々はキャッチする。地下の舞台でしか味わえない

メインディッシュ・・・みんな満腹になったかしらん・・・!

2010.10.11金澤英明ユニット 地下の舞台

2010.10.11金澤英明ユニット 地下の舞台 2010.10.11 金澤英明さんと溝入敬三さんのコントラバスと参乃窯

2010.10.11 金澤英明さんと溝入敬三さんのコントラバスと参乃窯2010年09月30日(木) 音楽

昨年9月20日は地下の舞台のお披露目公演「山下洋輔ソロ・ピアノ」だったが、存在感を命懸けでアピールする虫の音も参加して賑やかなライブだった。今年は金澤英明ユニットによるダブル・コントラバスとピアノという取り合わせとベースのサウンドをじっくり聴きたいと思い、秋本番の10月11日に公演日を決めた!この時季、辺りでは秋祭りが本格化・・・!お囃子の笛と太鼓のリズムから一挙にjazzyな世界に移行する。ジェットコースターさながらの雰囲気は猛暑から秋に移ろう季節感を含め今年の特徴なのかな?

2010年09月25日(土) 音楽

アクトの音楽交流ホール?での「高橋アキ」のピアノ・コンサートへ。エリック・サティを広く世に知らしめた功績は輝かしい!随分前に、同じ主宰による高橋アキコンサートでジョン・ケージの曲目を演奏したのだが、そのときピアノの周りに踊る田中泯を想像しながら観ていた。しかし、この漠然とした連想が今では現実のものとなって、高橋アキと泯さんはよくジョイントしている。いつだか、桃花村の大昼食会でアキさんとお話しする機会があったのだが、その折「私、森の中でピアノを弾きたいの!白州でも弾いたけどとても気持ちが良いの。あなたのところ樂土舎は泯さんが躍るところよね!石の舞台でのピアノいいわね・・・!」 と。これはオファーだったのかリップサービスだったのか?未だ実現には至っていない・・・。

2010年09月11日(土) アート

「田中泯-場踊り-」 9.11 地面に赤、背景に赤、空に赤・・・!赤く点滅する旅客機が東から西へ紅い夕陽に向かう。美しき日々に忽然と現れる悲劇。 あるいは苦しみのなかのよろこび。そこに居合わせた者はそれぞれの視点で対象に感応する!猫は人間どもの反目には何の関心も示さず、我が道をひたすら歩む!さてさて何が起ったのか?反問、反芻は最終的には己自身に向けられるのだ!

2010.9.11 田中 泯

2010.9.11 田中 泯2010年09月05日(日) アート

今週末に迫った「田中泯-場踊り-」。長期にわたる酷暑の中、迎える側は会場の整備に余念がない。私のひとりよがりなプランを実行するべく樂土の取組みはメンバーとそこの関わる人々の無償の協働で成り立っている!そのような状態を奇跡的にも15年継続してきたが、個々の方向性には多少のブレがあるのも事実だ!新たなプランによってモチベーションの継続を計るものの、それを筋道立てて実行することの難しさ。一概には言えないものの欧州の「文化こそ経済」というスタイルとは真逆の、「経済あっての文化」という日本の一般的な文化軽視の実態がここのところヒシヒシと感じる。そこのところを底辺から変えようとの思いを胸に秘めつつ、実態のつかめないドンよりとしたものに立ち向かう。ある意味では泯さんの活動はそこの部分から触発されているのかもしれない。今年も「場踊りに」新たな発見と同調が見て取れるかもしれない。

2010年08月14日(土) 建築

2002年に風乃家という30坪の掘立小屋を建設したが、土間はグランド・レベルのため雨天時には床に雨が侵入し、ずっと居心地の悪さを感じていた。今年は秋からこの場を使ってアート&カフェを催すこともあり、三和土で土間を整えることになった。周りを枕木で囲い、山砂とセメントと水を攪拌機で練り、床に流して平らに左官作業!延べ2日間、猛暑の中での土方仕事はしんどいが、仕上がってみるとその美しさに納得!このやわらかな質感とこれから多くの人が踏み固めるであろう風化との絶妙なコントラストが三和土(たたき)の魅力だ!すでにクラックが入っているが、これを織り込み済みなのも樂土舎的・・・!

2010.08.14 風乃家 三和土作業

2010.08.14 風乃家 三和土作業2010年08月11日(水) アート

何年か前、マシュー・バーニー展で訪れた金沢21世紀美術館の今回の企画は「ヤン・ファーブル×船越桂 新たなる精神のかたち」展。生と死の探究がテーマというヤン・ファーブルの拒絶感や悪趣味なフォルムは醜悪の中に存在する美を、対して船越桂は卓越したドローイングと清新というか静謐な佇まいが印象的な彫刻作品だ。ただ、この二人がタイアップすることの意味が少しはっきりしない?

21世紀美術館をあとにして、かほく市にある石川県西田幾多郎記念哲学館へ!建築は隋所に安藤忠雄の設計思想は反映され、哲学者幾多郎の思索とリンクしているようだ!うたを詠み、書作にも励んだ「書」の部屋も闊達、充実した内容だ。白山連峰を眺望する展望ラウンジの開放感は見事だ。

金沢21世紀美術館 「ブルー プラネット スカイ」 James Turrell

金沢21世紀美術館 「ブルー プラネット スカイ」 James Turrell 金沢21世紀美術館[Swimming Pool]Leandro Erlich

金沢21世紀美術館[Swimming Pool]Leandro Erlich 西田幾多郎記念哲学館 安藤忠雄設計

西田幾多郎記念哲学館 安藤忠雄設計 西田幾多郎記念哲学館 瞑想空間ホワイエ

西田幾多郎記念哲学館 瞑想空間ホワイエ2010年08月10日(火) アート

8月10日、以前から注目していた発電所美術館へ行くことになった。富山県入善町にある正式には下山芸術の森発電所美術館。折しもこの期間はヤノベケンジ「MYTHOS」展が開催され、第2章「大洪水」の初日だった。1996年国の有形文化財にも指定された煉瓦造りの建物は天井高10m。その梁に設置された鉄の大きな壺に2時間をかけて水を満杯にする。満杯になると壺が反転し一挙に5トンの水が床に叩きつけられる!反転に近づく際の高揚感と一瞬の轟音と飛び散る水飛沫に凝縮した迫力は恐怖と美の境界の危うさを象徴する。おそらくこの美術館しか出来ないパフォーマンス、あるいはこの空間だから想起出来たろう作家の労作に対しての敬意とそれを実現させることのできる美術館の度量もおおいに感じるのであった。

2010.8.10発電所美術館 鉄の壺に水を貯める

2010.8.10発電所美術館 鉄の壺に水を貯める観客は今か今かと満水を待つ

2010.8.10発電所美術館 鉄の壺に水を貯める

2010.8.10発電所美術館 鉄の壺に水を貯める 2010.8.10発電所美術館 鉄の壺から「大洪水」が!

2010.8.10発電所美術館 鉄の壺から「大洪水」が!2010年08月01日(日) アート

樂土の森アート・セッションのチラシでおなじみのグラフィック・デザイナー鳥井素行さんの進行で、ポスターのワークショップを樂土舎

「風乃家」で行う。昨年は一人一点のポスターが出来上がったのだが、今回は4センチ角の空箱を接合し、組み合わせることで一つの立体的ポスターを作った。字数と時間の都合で「田中泯 場踊り」というポスターしかできなかったが、モビールの作品では「金澤英明ユニット」と「アート&カフェ」の宣伝媒体も出来上がった!風でゆらゆらと動く空間媒体としてはこの試みも面白い!どちらも公演後の交流会、アート&カフェでのギャラリーに展示する予定だ。

小箱を接合した立体ポスター2010.08.01

小箱を接合した立体ポスター2010.08.012010年07月31日(土) ライブ

最近気になるジャズ・トランペットの市原ひかりが浜松に来るというのでjazz in b♭へ出かける!佐藤浩一という若手ピアニストとのデュオ。前半は大人しいジャズだったが、セカンドステージではその才能と人気のほどが窺えるエキサイティングなトランペットが光る。ホーンセクションがジャズに欠かせない理由がここにあった!改めて実感のライブ。終演後求めた市原ひかりグループの最新CD「MOVE ON」を聴きながら帰途に!心地よい音楽のなかでのドライビングが何故か苦にならないのが不思議だ!

2010年07月22日(木) 美術館・ライブ

湘南海の家の賑わいと海面に浮かぶヨット・セイリングの数々に、真夏の景色を感じながら車は一路横須賀美術館を目掛ける!三浦半島観音埼に位置するこの美術館は建築家山本理顕の感性が穏やかな斜面に広がる芝生の緑と東京湾-浦賀水道-の行き交う船舶の動きと呼応する。レストラン・アクアマーレからの眺望は遥か千葉・君津の工業地帯。明るい太陽の元ここは南欧の匂いがする。企画展「ブルーノ・ムナーリ展」はアートの楽しい見つけ方と副題にあるように平面、立体、機械、本、プロダクトデザインなど多彩な内容だ。ゼログラフィーアの作品が面白い。コピー機の読み取る途中に原画を動かすと予想しない画像が表れるが、私も以前この方法を使った版画作品をつくったことがある。また、6本のワイヤーを使った造形作品〔フレクシー〕、紙で折りたたむことのできる〔旅行のための彫刻〕など表現活動の多彩さに目を見張る。また、同時企画に「キポス イホス 庭・響」は金属造形の一環として鉄の楽器を制作している原田和男展。昨年聴いたパーカッショニスト永田佐知子の楽器はこの方の作品のようだ。作家本人にも偶然出会い「鉄・響」の音源CDを求めることとなる。しかしこれがなかなか優れた音の響であった。

横須賀美術館 浦賀水道を望む

横須賀美術館 浦賀水道を望む 横須賀美術館

横須賀美術館  横須賀美術館 清水九兵衛

横須賀美術館 清水九兵衛夕方になって山下洋輔(p)と清水靖晃(s)のレアなライブがあるというので葉山町の「もう一つの風景」という喫茶店へ。最前列のしかもサックスの息遣いと滴る汗が飛んできそうな特等席。それぞれのソロを演奏したのち30年振りのデュオ・バトルへ!戦いと言うに等しい壮絶な即興の妙は、その場でしか味わえない至福の刻だ!それまでの二人が過ごした夫々の経験や教養が楽器を通して認め合う、そんな確認作業(セッション)から発展するフィナーレまでの聴衆の追随。洋輔さんの安定した破調?に清水靖晃さんの壊れそうなサックス。バッハの無伴奏チェロ組曲をサックスで試みたコンテンポラリー。その音楽性は本物だ。この必然の邂逅に出会えた幸運に感謝。

葉山町 山下洋輔 清水靖晃 ライブ

葉山町 山下洋輔 清水靖晃 ライブ2010年07月10日(土) ブルー・ベリー

樂土舎がまだ荒地の頃、最初に取り組んだのがブルーベリー畑の開墾からだった。1996年の秋だった。ブルーベリーの育成にあたっては排水が最も必要だということで石などを暗渠にと労働に励んだ!97年春に定植し、98年の6月には僅かだが出荷をしている。その後東京・築地に主に出荷していたのだが、2002年になると厳選された素材にこだわる掛川市の西洋菓子「卯屋」のシェフの目にとまり、合わせて磐田市の西洋菓子「家田」の彰シェフも気に入って下さった。今では超人気の両店で出荷の殆んどを占めている。今期は6月の初旬から摘み始めそろそろ終わりの時期に差し掛かった。ハイブッシュ・ブルーベリーという生食用の品種は生産性が極めて悪いなだけに味は絶品だ!まだ食してない方は今すぐに駆け込んでみては如何でしょう・・・!また、贅沢にもこのブルーベリーを使った生粋のジャムも両店で販売している。このこだわり様をとってしても多くの支持者を集めている理由が頷ける。このような理解者とコラボレーションできることは単純に素敵なことだ!

西洋菓子「卯屋」 上 ジャム 左 タルト 右 ミルフィユ

西洋菓子「卯屋」 上 ジャム 左 タルト 右 ミルフィユ 西洋菓子「家田」 タルト

西洋菓子「家田」 タルト2010年06月13日(日) 美術館

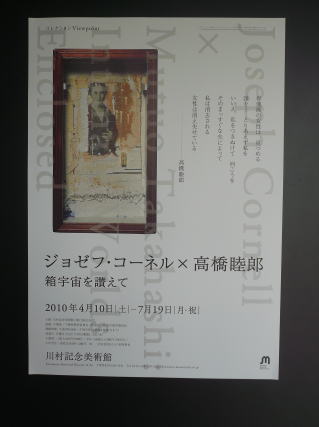

千葉県佐倉市の郊外の広大な敷地には庭園や美術館、レストランなどが点在する、ここ川村記念美術館の

「ジョセフ・コーネル×高橋睦郎 展」へ。ガラスで仕切られた薄暗い空間に、コーネルの作品とそこから想起する高橋の詩を

対比させ、そこに入り込む鑑賞者はより深い呼吸を強いる!そんな緊張感の演出の妙。さらにガラス越しに対話する人を眺める光景も

アーティスティックだ。

常設展は印象派から現代美術に至るまでの主要な作品をコレクトしていて圧巻!マン・レイ、カルダー、マグリット、マーク・ロスコ、フランク・ステラ、ジャスパー・ジョーンズなど嬉しい展示内容!美味しいイタリアンな昼食を挟んで、ゆったりとアートな空間に浸る一日であった。

川村記念美術館ヘのアプローチ

川村記念美術館ヘのアプローチ

フランク・ステラ

フランク・ステラ2010年06月12日(土) 木工作家と陶展

木工作家である彼が「木の仕事」と大書したトラックで全国津々浦々まで家具を納品しながら旅をするようすが書かれた日記帳を時々送ってくださる。分身である作品がどんな場所で、どんな人たちに囲まれて使われていくのかを見届ける姿とその土地の人たちとの交遊録は作家の生きざまを如実に物語る!さて、本日破″流知庵での中野亘作陶展のご案内を頂いていたのを思い出し、丁度、樂土の仲間も一緒に久し振りにかつみ・ゆきおさんにお会いする!奥さまに先立たれて一年余り、元気な様子に安心する!

2010年06月06日(日) ジャズライブ

この日の夜は浜松のハーミッド・ドルフィンへ。RIKU Special Live2010の会場は人で溢れていた!直前に予約したことで、カウンター内の特別に誂えた席が用意された!これが却ってライブを聴くにはうってつけ!若干14歳の天才ドラマー平 陸のリズムサイドに陣取った訳だ。これに呼応してピアノのクリヤマコトがソウルフルに鍵盤を叩く。彼のピアノは陽気でハッピー。また、後藤克臣のエレクトリック・ベースはファンキーで、そのグルーブは定評があるのも頷ける!そこにサックスの太田剣が乱入!知的かつワイルドな演奏がオーディエンスには堪らない。中学生ドラマー陸はこんな面々とセッションできるなんて何て幸せなんでしょう!それが正直に伝わる心地よいライブ。単純にジャズの面白さはこんなところにあるのだろう・・・!

2010年06月02日(水) 展覧会

西村宣造展

30年前東京中野のとある版画工房で寡黙に、しかも情熱をもって制作に没頭していた画家・西村宣造氏。わたしもそこで短いながらも版画制作をしていた。その求道者ともいえる制作姿勢と対象を女道化師に捧げていた!今もその思いは不変のようだ。

ギャラリー歩歩琳堂にて 2010年6月5日(土)~11日(金)まで

神戸市中央区本町通1-10-11 元町エビスビルF tel.078-321-1154

senzo nishimura 道化〔私の中のマリア〕油彩SM

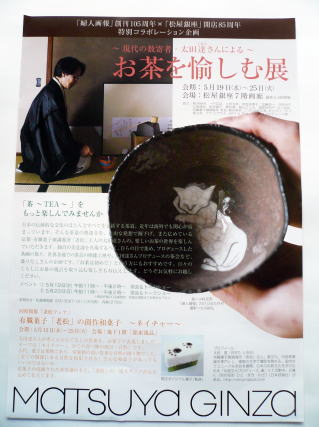

senzo nishimura 道化〔私の中のマリア〕油彩SM2010年05月19日(水) 銀座で茶会

今日から松屋銀座の美術画廊で京都の和菓子では屈指の「老松」のご主人太田達さんの「お茶を愉しむ展」がはじまった!(5月19日~5月25日)現代の数寄者として「お茶」をもっと身近にというコンセプト。歴史ある名碗でなくとも「お茶」は成り立つ・・・。権威主義からの脱却を伝統のある京都人が率先してやるところ、何故か京都が先進的ハイテク企業などが育つ土壌なのか?その冒険心に私も応えようとしたがこれがなかなか難しい。太田さんからは茶碗など樂土の陶を所望されたが、丁重に断った。代わりに私がプロデュースした炭火ほうじ茶を出展。この焙じ茶は不定期でつくるのだがいつも好評なので・・・。試作で送った焙じ茶に京都で飲み慣れている太田さんにして初めて味わう風味と絶賛!松屋では樂土舎の炭火焙じ茶が限定で販売されている。売上金の一部を袋井市社会福祉協議会に例年に倣って寄付するつもりだ。

2010年05月18日(火) 田中泯

先日、毎年9月の公演の日程について田中 泯さんから直接電話があった。「11日でどうですか?」と泯さん。即座に手帳を取り出し、そこの空白を確認すると「大丈夫です」と私!「あー!よかったー。この日しか空いてないんだよー」と泯さんの安堵の声。こちらのリクエストにどんなに忙しくても応えようと調整してくれたのだ。泯さんの律儀さは地に足を踏む姿勢、日常生活をみても確かに裏切ることはない!9月が今から待ち遠しい!

2010年05月07日(金) ダブルレインボー

静岡県袋井市原野谷川付近から東に向かってのダブルレインボー!その鮮明な虹を見ながら多くの人が幸運を望んでいたに違いない。そういえば昨年の山下洋輔さんの日比谷野音でのライブ・ビデオのタイトルも「ダブル・レインボー」だったな・・・!

約10分後、西の空は真っ赤な夕陽!30年前、ロスをうろついていた頃に見た夕陽の光景がなぜか鮮やかに甦った!

ダブル・レインボー 2010.05.07

ダブル・レインボー 2010.05.07 絵に描いたような夕陽 2010.05.07

絵に描いたような夕陽 2010.05.072010年04月11日(日) 電柱

今から10年前の2000年9月に<ゴヤのエッチングより>と題した桃花村舞踏公演を樂土舎で行った。出演は玉井康成、ザック・フラー、田中 泯、音楽は高橋琢哉。白い伊賀の粘土を顔面に塗った田中泯は灼熱の太陽のもとで「ロス・カプリチョス」から想を得たダンス作品の振り付けと出演。その衝撃的な場面の連続に、私自身の脳裏に記憶という映像で残されている!その際、舞台となった電柱のオブジェであるが、本日移設した。これまで樂土の歴史を形作るものとして遺してきたものを再配置する。いよいよスクラップ&ビルドの試みがスタートした!

2000年構築した電柱のオブジェ 背後に風乃家

2000年構築した電柱のオブジェ 背後に風乃家 2001年9月8日桃花村舞踊公演「気まぐれゴヤ」(樂土舎)

2001年9月8日桃花村舞踊公演「気まぐれゴヤ」(樂土舎) 田中泯 2001年9月 電柱のオブジェの前にて(樂土舎)

田中泯 2001年9月 電柱のオブジェの前にて(樂土舎)2010年03月29日(月) ジャズライブ

夜、浜松市内にあるハーミッド・ドルフィンでのjazz liveへ。以前から気に掛けていたお店ではあるがなかなか行く機会がなかった!今宵は金澤英明(b)石井彰(p)石若駿(d)の新作リリース「月夜の旅」記念ライブ。金澤さんの前作「Sound of Contrabass 春」というCDを手にした途端、その驚愕ともいうべき音楽性に打ちのめされた。ベーシスト金澤英明の優れた感性が凝縮されているのだ!ジャズというジャンルを軽々と飛び越え、現代音楽のシーンへと誘う。長年、日野皓正グループのレギュラー・ベーシストとしての活躍から新たな世界への挑戦が始まった!「月夜の旅」の収録曲を中心にしたライブはドラムサイドからのかぶりつきという位置関係もあって、アイ・コンタクトとサウンド・コンタクト、気配、呼吸などがストレートに伝わる!観客サイドではなかなか経験できないことだ!勿論、このトリオのリリカルで時にエキサイティング!確かな音楽世界が縦横に繰り広げられたのは言うまでもない!樂土での再会が楽しみだ!

2010年03月27日(土) ギャラリー

静岡市内にあるgalley PSYSへ。「あるがまま・・・」projyect vol.1蜂谷充志+柴山拓郎展が3月20日~28日まで開催されている。久しぶりに蜂谷氏とも会うことができた。人、物事に対して斜に構える角度が良くも悪くも鋭角になった印象!静岡市の居心地の悪さを語っていたが、すべて否から入るスタンスは美術家の宿命か?その際にも話したが、権威や権力に対しての戦い(否)はアートにとっては不可欠なスタンス!そこの対象を誤ると危うい。そんなことを感じた時間。作品は2008年作家・中勘助の邸宅での養蜂箱と音によるインスタレーション。蜂谷カラーは健在だった!

2010年03月20日(土) 美術館

暫くぶりに浜松市美術館へ。Atelier Incurve Exibitionが開催されているからだ。エイブル・アートは美術のアカデミズムやヒエラルキーに捉われることのない、その奔放さが身上だ!描くこと、造形することがアカデミズムに立脚したものでないと認めないという風潮が特に日本では存在する。そこに風穴を開けたのが日本ではアトリエ・インカーブか。寺尾勝広の内向的狂気と武田英治のグラフィック的な、しかも有機的文字の氾濫は理屈抜きに賞賛!私も久しぶりに文字(書)をと思うのであった・・・!

2010年03月14日(日) クラッシックコンサート

焼津市文化センターでの松山冴花(ヴァイオリン)と津田裕也(ピアノ)のデュオ・リサイタルへ。松山はそのパワフルな演奏と共にしなやかな芸術性が光る逸材、また津田は抑揚のある演奏で、且つヴァイオリニストにとってはこの上ないだろう伴奏の確かさが聴衆にとっても心地よい!この若き演奏家の新鮮さにパワーを頂く。特にドヴォルザーク:4つのロマンティックな小品Op.75,B.150の演奏が二重丸!

2010年02月28日(日) プライベートミュージアム

焼津の白黒写真現像所にネガとベタ焼きをもらいに行く。その後、チリ地震の余波による津波の警戒による道路封鎖をかいくぐりながら、久しぶりにcafe DADARIへ。長谷川夫妻との語らいと個人コレクションである現代美術の作品群には、何時伺っても圧倒される!おまけに今日の海は不気味に漂う空気感!水平線に浮かぶいくつかの舟の美しき明かりが僅かに均衡を保っていた。DADARIは作品とともにアース・ワークを取り込んで、こちらの疲れた身体を癒してくれる。貴重な場所なのである。

2010年02月23日(火)

昨年の9月の樂土舎は6日に田中泯さんのソロ・パフォーマンス、同月20日には山下洋輔さんのソロ・ピアノとそれぞれの分野での巨匠が御目見えした!その折、二人のジョイントをと画策したが叶わなかった。これは洋輔さん側の多少の拒絶が見えたりもした。しかし、この度それを計画、実行する方が現れた!サックスプレイヤー梅津和時がその人だ。3月17日新宿ピットインでの初顔合わせ!きっと緊張感漂うライブになるだろう。さて、このライブの実現にひょっとして去年のニアミスが寄与しているかも・・・!ことのほか樂土の空間を気に入っていただいた洋輔さんはソロ・ピアノライブのことを「文字化け日記12月号」に記してくれている。rakudoというキイ・ワールド?が縁結びのきっかけになれたなら展開の機微は豊かに、そしてスリリングに!

2010年02月15日(月) 土焼きプロジェクト

例年に倣って、窯出しの翌週から「薪割り」がはじまった!今の薪が3年後の窯焚きの使用されるのだ。その意味でも樂土にとっては重要な時期でもあり、作業なのだ。幸いにも原木はあちこちから声を頂掛けていただき集まってくるのが嬉しい。また、薪を積む作業も割った直後の木の芳香と整然と並べられた姿は美しい!昔は地域によっては薪の量でその家の財力を示したという。安心感なのかな?金銭に置き換えられない貴さは資源という直接的な在り方と密接に結びついた生活としてリアルに存在した。樂土はそこに注目する!

2010年01月21日(木) アート

今年になって届いた案内物の中から少しお知らせ!30年来のお付き合いになる画家・西村宣造氏の個展-パリのノルタルジアをエッチングで・・・。東京大学本郷赤門前のギャラリー愚怜にて1月18日~27日まで。

西村宣造展 ギャラリー愚怜にて

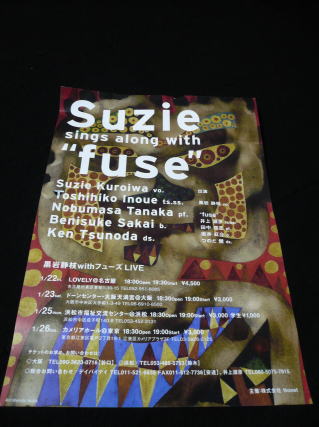

西村宣造展 ギャラリー愚怜にて樂土のメンバーの鈴木修一さんが企画するジャズライブ来る1月25日(月)19:00開演。浜松市福祉交流センターにて。出演はヴォーカルの黒岩静枝とフューズ(井上淑彦ts.ss・田中信正pf・坂井紅介b・つのだ健ds)

ジャズ・ライブ「フューズ」浜松

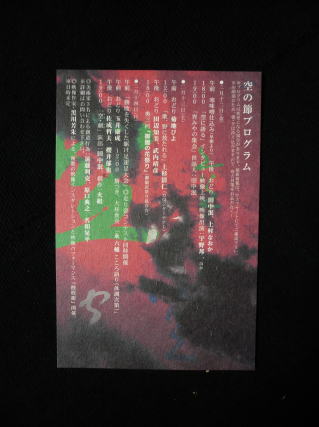

ジャズ・ライブ「フューズ」浜松毎年夏に行われていたダンス白州は昨年から白州の春夏秋冬を体感してもらいたいとの思いから4つの節会として新たな試みに至った!2010年2月12日~14日はその最終章として「空の節」が行われる。田中泯の踊りをはじめ、歌、花祭り、大昼食会、美術家遠藤利克・原口典之・名和晃平による創作、映像パフォーマンスなど多彩なプログラム!甲斐駒の麓の清涼なる空気と自然の厳しさは凛として渇き気味の心に新鮮な潤いをもたらすに違いない!

ダンス白州2009 山梨県北杜市

ダンス白州2009 山梨県北杜市2010年01月11日(月)

昨日は、この年末年始に焼成した弐乃窯の窯出しを行った。ここ2年(3回)の焼成が思わしくなかったことで、窯の改修を大幅に行った。この冒険と結果の如何によってはモチベーションは急冷しかねない。その危機意識は言わずとも皆に共通の認識だった。そこで従来5日間だった焼成期間を6日間に延長の提案も即決!薪もここのところ「松」一辺倒だったが、初回(10年前)に多用した雑木を前半に復活。良い出来上がりの窯焚きを思い出しながら、交代する当番が責任を全うする。従って、今回の「窯出し」は何時にも増して期待と不安が交錯した!さて、その結果は・・・!引き続き行われた「新春の宴」の盛り上がりで想像がつこう!かなりの確率で良い焼けのものができた。いくつかの改良点はあるようだが、この先、少し光明が見えてきた。素敵な1年のスタートになった。

2009.1.10 焼き上がり

2009.1.10 焼き上がり 2009.1.10窯出し

2009.1.10窯出し 2009.1.10 新春の宴

2009.1.10 新春の宴2010年01月02日(土) 土焼きプロジェクト

11月以来パソコン並びにhpのアップに支障があり、しばらく更新が出来なかった。最近になってサーバーを変え、メルアドも

ichiro@rakudosha.comに変更。hpはwww.rakudosha.com。これで頭痛の種が少し解消しそうだ!

さて、12月は樂土の森プロジェクトの根幹を成す「土焼きプロjジェクト-焼成-」の為に注力してきた。年末の28日から6日間の窯焚き

が本日で無事終了した。6日間のドラマを振り返りつつ、来る10日の窯開きが今から待ちどうしい。それはこの間の精一杯の試行が良く

も悪くも結果として現わされるからだ!五感に頼る焼成は一回一回が勝負!検証と帰結がプロセスを安定させる唯一の教科書となる。

10回目の土焼きプロジェクト。そろそろ焼成のイメージと結果が伴ってきても不思議ではない。さて、結果は如何に・・・。

2009年11月01日(日) ストーブ兼ピザ窯

かねてから制作しようと窺っていた暖炉兼用のキルンが昨日(10月31日)完成した。従来、工房の暖炉はドラム缶をベースにした薪ストーブなのだが、この熱を多目的に使いたいと思っていた。樂土は非効率を旨とするところがあるが、これだけはエネルギーの有効活用を考えた!昨年「月に遊ぶ」というライブと食の宴の際に「ピザ窯」を仮に設置したのだが、ピザの焼け具合も素晴らしかった。そこで今回のキルンはそれを忠実に再現した。鉄の枠も整え、地震などの崩壊を防ぐなど装置は万全だ。試験では煙突の引きが悪かったため、1Mほど長くした。これで断然燃焼がよくなるはずだ。窯の上部には薬缶や鍋などが置くことが出来る。グツグツと煮込んだ鍋と暖をイメージすればこれから冬に向う寒さは億劫では無くなるから不思議だ・・・!

暖房兼用のピザ窯

暖房兼用のピザ窯2009年10月25日(日) 茶会

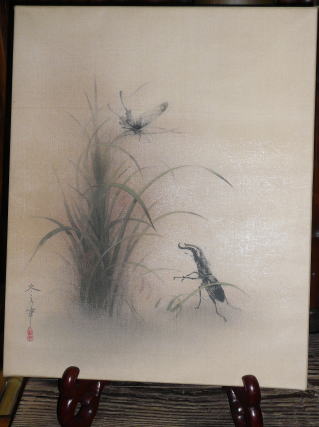

土の家を初めて訪れた時から松井宗蕗先生のなかには茶席のイメージが閃いていたんであろうか?昨日の「樂土のお茶遊び」は-宇宙-という壮大な空間に、出会うことの不思議さと森羅万象、蠢く生命の賛美が五感を通じて伝わるいう凝縮されたものだった。掛物の遊蟲図はこの茶会の為に描かれた「松井冬子」の筆による。伽羅を聞かされたときには空間が色めき、床に花を置かない理由がわかる。菓子は「老松」の青山洋子さんが京都より馳せ参じ、茶席ごとに微妙に移ろう山色を表現したであろう「きんとん」の美しさとやわらかさ・・・。繊細な味覚は充分に泡立った抹茶に誘う物語の結末へ。去り難き場を慈しむ雨がしとしとと露地の渇きを潤ませる!忘れ難き茶会となった。

遊蟲図 松井冬子

遊蟲図 松井冬子

京都・老松の青山洋子さん 茶席ごとに「きんとん」を製作

京都・老松の青山洋子さん 茶席ごとに「きんとん」を製作2009年10月21日(水)

10月18日(日)、来週(24日)に迫った「樂土のお茶遊び」の準備を行う。「土の家」の露地を囲んでいた竹垣は以前の暴風で壊れたままになっていた。それを薫風の木下さんが茶会の為に修復。新藁を使った秋色の暖かさのある垣根になった。ここぞというときに必ず参加してくれる樂土の武田さんと杉浦さんも器用に藁を束ね編みこんでいく。この日は同時に「樂土の工房」の暖炉を耐火煉瓦で制作!暖をとるだけでは火がもったいないということでピザやパンを焼いたり、鍋やヤカンで湯を沸かせたりと多目的な用途に使える優れもの?・・・。20日は夜、iron studioの鈴木さんが作った鉄の煙突を設置、そして耐震を考えて鉄の枠も制作。本日21日夜には鉄の部分を耐火塗料で刷毛塗り。残るはロストル部分のみ。待望の常設のピザ窯の完成で、新たな楽しみが増えた。冬の到来も近い・・・!

2009年10月18日(日)

夕方帰宅すると一枚の葉書が届いていた。その文面に目を疑った。奥様から陶芸家中野和馬の急逝を知らせるものだったからだ。享年43歳。余りにも突然の死に呆然としている。以前から「ものづくりの原点がある」と樂土の活動に理解と興味を持っていた。逢うと「一度、時間をつくって伺いますから・・・。窯焚いてるときに行こうかな・・・」と。その後何年かが過ぎた。そして9月6日の「田中泯-場踊り-」で初めての来訪。それから約2週間後にこのような現実が・・・。方向は違っても何故か意識する存在を失うことの悲しさ。この心情を新たな展開のパワーとすることが彼への供養となるに違いない。それを信じて進むしか今は無い。

2009年10月06日(火)

9月の濃厚な二つの公演が樂土の歴史的な事件として余韻を残す中、精神的な充足感に対して肉体的には相当な疲労感が襲ってきている。この疲労感が心地よい状態に戻った時に次の企画が立ち上がっていくに違いない!と思っていた途端、遠方からjazzサックス奏者の井上淑彦さんが来訪。「ここには京都の故河井寛次郎自邸の重厚な空気感と共通するものがある」と。瞑想の土の家のコンセプトは音楽家の思索や作曲のアイデアの湧出に寄与するかも・・・!樂土の様々なシチュエーションと制作してきた意思を感じて頂けたようだ。場から浮かぶ音楽的プランは我々には不可能な力!その力が新たな樂土の可能性を誘発し、触発の源になるのなら自然に企画として実現に繋がって行くだろう!また新たな楽しみが増えた・・・!

09.10.06 土の家を撮影する井上淑彦氏

09.10.06 土の家を撮影する井上淑彦氏2009年09月23日(水) ライブ

9月20日(日)は1年4ヶ月を要して造られた地下の舞台の柿落とし公演「山下洋輔SOLO PIANO」が行われた。長年想い描いていた舞台はステージ部分が地平より下になければ意味がなかった。幸い地形的にも地下にすることは可能だった。しかし、長いこと仲間に言い出せなかったのは、建築の優先順位の問題があったから。昨年、正月の窯焚きの際には3箇所に舞台の設置場所を想定した。その後、何人かの仲間とともに今の舞台場所を選んだ。建設の舵取りを担う薫風さんとは何の確信も無いまま、完成の暁には「洋輔さんのピアノ」で祝おうと・・・!夢想に近いその想いは多くの障害を乗り越えて、実現の運びとなった。満天の星空のもと、美しく黒光りするグランドピアノ、完璧な調律と音響。音楽と場を繋ごうと華美過ぎないシンプルな照明。洋輔さんのハチャメチャで端正?でエネルギッシュなピアノはわれわれの場にかける思いを掬って、天上へと昇華する。そこに居合わせた者しかわからない時空の煌めき。この舞台の歴史がこの瞬間から始まった・・・!

地下の舞台へ誘う鉄のトンネル

地下の舞台へ誘う鉄のトンネル 2009.9.20 山下洋輔リハーサル

2009.9.20 山下洋輔リハーサル 2009.9.20 山下洋輔SOLO PIANO

2009.9.20 山下洋輔SOLO PIANO 2009.9.20 山下洋輔SOLO PIANO

2009.9.20 山下洋輔SOLO PIANO2009年09月06日(日) ダンス・ウィーク

この日樂土舎では、2000年より数えて7回目となる「田中泯・第7回記念-場踊り-」が開催された。地方では泯さんがこれほど継続して場を踊っているところは他に無いのではないか?2006年の第6回恋愛舞踏派公演「透体脱落」を最後に劇場公演から離れた。場所で踊るのではなく、場所を踊るという意志のもと-場踊り-をここ3年あまりを展開している。ここではその先駆けとなる独舞が敢行されているのだ。本公演にはその意味を込めて第七回記念とタイトルに付けた。これは泯さんからのリクエストでもあった。さて、今回の踊る場は地下の舞台という異空間へ誘う鉄のトンネルと周りの石積みを背景に紗幕を通して観客席が設ける。昼食後、一斉に舞台装置、照明、客席など泯さんのスタッフ、樂土のスタッフが総出でつくりあげる。勿論、泯さん自らも小砂利を素手や熊手で取り除く。昼日中の灼熱の太陽のもと、額に滴る汗。そしてブルーのノースリーブにできた湿った濃淡!すでにこの部分から踊りは始まっていた!

2009.9.6照明の設営

2009.9.6照明の設営 2009.09.06舞台制作する田中泯

2009.09.06舞台制作する田中泯 2009.9.6 田中泯「場踊り」

2009.9.6 田中泯「場踊り」2009年08月30日(日)

いよいよ来週に迫った「田中泯-場踊り-」の準備で【風乃家】を片付けた。参乃窯を除けば2002年に建設した当時の状態が再現された。やはり電柱だけの掘っ立て小屋がここでは似合う!また、この日は9月20日に行う「山下洋輔SOLO PIANO」の打ち合わせも行う。やはり野外なので音響などの設置が必要になるようだ。地下の舞台での生音がどんなものなのか試してみたい気もする。

2009年08月28日(金)ライブ

今年になって3回目の浜北・雪月花へ。興味のあるJAZZ PLAYERがときどきやって来る。今回は[SCENE OF JAZZ]の大坂昌彦(d)石井彰(p)安ケ川大樹(b)の最強トリオだ。以前から大坂さんのドラム・テクニックに魅かれると同時に安定したリード振りには大いに注目していた。近場にライブがあれば足を運ぶことにしている。ピアノはヒノテルのレギュラーピアニスト。繊細にして抒情性豊かで心地よい。安ケ川のベースは初めてなのだが、その人気の秘密がわかったような・・・。スタンダードなジャズが選曲の中心になるのだが、お互いの信頼が遊び心に通じているのか新鮮に聴こえる。この日は空間の音響効果が抜群ということでスピーカーを通さない完全生音。ライブに拘る私にとってはビッグなプレゼントとなった。

2009年08月14日(金)

ここ2日間は一人で樂土の作業を行う。梅雨も明け、驚愕の地震の後のこの暑さ!朝少し作業をしたあと、昼日中は風乃家で読書!ここのところハルキ・ワールドに浸る。ハルキを読むには樂土が似つかわしいと感じる。なぜかゆったりとした時間。夕方涼しくなったところで再び作業。汗まみれだがこれもまた良い!

2009年08月12日(水)アート

愛知県の豊田市美術館へ。ジュゼッペ・ペノーネ展が開催されているためだ。1997年に初めてこの作家の作品を目の当りにして、いたく感動した覚えがある。自然のなかから(木を中心したものが多いが)、無意識の生命力と造形性を見事に捉え、直接的に提示する。その感性は根気と共に凄まじいものがある。

2009年08月10日(月)アート・ツアー

今年のアートツアーは8月7日(金)の夜から新潟県の越後妻有で行われている大地の芸術祭アートトリエンナーレへ向う。3年ごとに大祭が行われており、今年はその年にあたる。7日は移動日にあて、8日から津南エリアから作品を観て廻る。蔡國強のドラゴン美術館に馬文の墨を使ったインスタレーション!登窯の内部空間の崇高さ、あるいは敬虔ささえ覚える静寂。土を変容させる装置としての窯の役割と異次元の世界を知っている私には格別に近しい感覚。また、窯の周りに生え、墨に塗られた雑草は本来の緑を再び生み出すべく粛々と生きているようだった。松之山エリアでの塩田千春の家内部をまるごと黒糸で編みこんだ労作に感心。かつてその家に住んでいた生の匂いを封じ込めたような・・・。次に松代エリアへ。前回の脱皮する家では隣接してコロッケハウスが。前者が家の歴史を剥いでいく行為に対して、後者はシルバーグレイを全面に塗付。コロッケの衣。やや陳腐なコンセプト!9日は十日町エリアから。行武治美の鏡の家は写真撮影には絶好。ここではアスファルトの小路が景観として惜しい気がする。その後、古郡弘「みしゃぐち」。3年の時を経て、壁面の苔や草がはびこり歴史的遺構の風情。真ん中の木が定植しないのか新しい。とても残念!隣の「うぶすなの家」の土壁のスリットはシャープでいつみても斬新。仮設パイプで作られたテラスが殊の外、ここの雰囲気を壊していた。短期間で総括するのは危険だが、3年前と比べやや後退した感。また、作家の選考が疑問に思えるくらいクオリティーの低いものも多くなった気がする。しかし、この芸術祭が地方の活性化の役割を大きく担っている場面にも遭遇した。北川フラムの先見が現代のアートシーンをこのような場に移行させた意義は深い。しかしそのギャップも次第に大きくなるのか?継続の難しさも感じる。

2009.08.08塩田千春

2009.08.08塩田千春 2009.08.09 鏡の家 行武治美

2009.08.09 鏡の家 行武治美2009年08月02日(日)

朝から烈しい雨!今年の梅雨はなぜか長い。そんななかでも樂土の活動は行う。迫りくる9月のイベントの体裁を整えなければならないからだ。以前、私の父が植栽した杉は枝振りも立派になった。しかしそれがゆえに陰鬱さが滞留していた。この長雨は一層のことそれを増幅した。そこで今日はバッサリと枝払いとなった。これにより風乃家から地下の舞台と続く一帯は明るさと爽快とした風をもたらした。

この日は早く切り上げて、静岡アートギャラリーでの「今森光彦写真展-昆虫4億年の旅-」へ。昆虫という生命体の不思議な造形と被写体を捉えるまでの不屈の時間に敬服!複眼のドットの美しさは崇高でさえある。子供、大人の枠を超えて楽しめる好企画。その後、静岡松坂屋で個展を開催中の「竹廣泰介-陶俑-」展へ。これまでの薪窯での独特のフォルムとディテールの作品から一転して陶俑の数々・・・!その頭部は空洞なのだ。情報の氾濫するこの世にあって、むしろそれらは有益なものの埋没を促進しているのかも。自身の処理能力の限界を超えてしまう・・・。病める社会と個々人。リセットそして再生。カットされ、あるいは掘られた頭部は単純にそんなことを考えさせる。空間に対しての作品点数の多さが気になったが、行ってよかったと思える展覧会だった。

2009年07月16日(木)

久しく行っていない樂土の茶会を10月24日(土)に決定!「土の家」を使い、森町の茶道裏千家教授・松井宗蕗先生の設らえでクリエイティブに。香を聞きながらの茶会になる由!床はひょっとしたら?端麗にして画質鋭い若手女流日本画家・松井冬子さんの・・・?この気になる企画はまだまだ内容が発展しそうな予感。詳細はお楽しみに・・・。

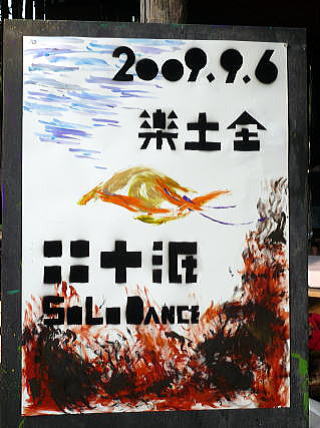

2009年07月12日(日)

樂土舎主催の公演が迫っている!9月6日の田中泯-場踊り-と9月20日の山下洋輔solo pianoである。そこで本日はグラフィック・デザイナー鳥井素行さんの指導のもとposterのwork shopを行う。途中のアクシデントもなんのその、世界で唯一の傑作ポスターが完成!

素敵に仕上がりましたのでここに一挙掲載!実物は公演当日に展示します。

SAORI KURIBAYASHI

SAORI KURIBAYASHI TAKUROU KISHITA & SUZUKI

TAKUROU KISHITA & SUZUKI2009年06月07日(日)

横浜BankART 1929へ。原口典之展が開催されているためだ。圧巻はOIL POOLという作品だ。ドクメンタ6で国内外に衝撃的なデビューを飾った代表作がstudio NYKの3階に・・・。廃油が入ったプールは吸い込まれそうな澄明感、深遠な静けさとともに人を寄せ付けない冷たさをも併せ持つ。観る者はその拒絶感と一線を越えたときの安堵を求めてその場に立ちすくす。鏡面に映る照明の鮮やかさは実在以上に美しく、虚実の境界線の不確実性を暗示しているようだ。 (写真は許可を得て撮影。)

原口典之展「OIL POOL」

原口典之展「OIL POOL」 原口典之展「OIL POOL」

原口典之展「OIL POOL」 原口典之展「Untitiled1989]

原口典之展「Untitiled1989]2009年03月23日(月)

年末年始、この間の窯焚きは失敗に終わった。弐乃窯での完敗は初めてだった。そこで今回さらに窯の改修を重ね、3月20日~22日にかけてリベンジの窯焚きを敢行した。通常5日間の焼成期間を3日間に短縮。炙りも通常の3分の1。再焼きがほとんどで新作は数えるばかり!狭間穴も随分と狭くなり、焼成してみても窯のようすが激変。良し悪しは兎も角、とてもデリケートな窯になった。まさに樂土の実験的精神のなせる業か・・・。3日間は数々のドラマが待ち受けていたが、焼成に関しては久々に火炎の透明な薄黄色を確認できた!温度的には高い位置まで辿り着けた感じもするが、作品的なところでは対面するまではわからない。窯出しの一週間が待ち遠しい。今年は二度もこんな心持ちを抱かせる機会があった。何と贅沢なことよ・・・!結果は如何に!

2009年02月22日(日)

本日はiron studio INDYの鈴木さんが初登場。20mm厚の鉄板を溶接、溶断をお願いするとともに、クレーン作業車ともどもその設置をお手伝い頂く。この援軍のお陰で大きな鉄のトンネルの完成が見えてきた。そう、狭く四角なトンネルの先には舞台へと繋がる仕組みだ。これは村松正之さんのアイデアだ。実現に向かっての情熱は多少の難題をも突き進むことが出来るとつくづく思わせた一日であった。

2009年02月11日(水)

今年9月20日に開催予定の「山下洋輔JAZZ PIANO」に向けて地下の舞台を制作する傍ら、企画の予算や詳細、ピアノの手配や協力者を募ったりと実現に向けてひた走る。野外のピアノ・ライブは多くの困難をクリアしなければ、あるいはそのリスクを覚悟できないと出来はしない。そして、多くの共鳴があってはじめて現実のものになるのだ。ピアノは地元YAMAHA の協力を仰ぐべく奮闘中!また、舞台は造形作家というか空間アーティストの村松正之さんも参加をいただき、「鉄」を使った大掛かりものになりつつある。インスタレーションの対極にある構築の残像は作家にとって充分やりがいのあるもの。今からライブを空想し,ともに汗をながすのだ!

2009年01月25日(日)

20歳前、モノクロの世界に憧れ書の世界に入ったわけだが、同時期に迷った写真の世界は一歩踏み込められないでいた。それは

2007年まで続いた。しかし2007年ついにというか、何故かという方が正しいだろうが1960年代の名器ライカM3が私の手元に転がり込んだのだ。その数年前ロシアを旅した知人から入手したライカはまんまと贋物。その憔悴を救うべく本物が掌中したとしか考えられない。これを契機に写真家や写真に関する世界が近づいていて来るのを感じる。さて、本日は東京・竹橋の国立近代美術館で開催している「高梨豊」の写真展へ。赤瀬川原平、秋山祐徳太子とライカ同盟の一員と知りつつもその作品には接したことが無かった。拝見するにその時代をみつめる視線の鋭さと対象と比べておよそ洒脱な感覚に「写真」の可能性を発見。嬉しいことがもう一つ。同時開催の特別展で横山大観の「生々流転」を観賞できたことだ。特に流転の部分の緻密さと迫力は圧巻!美術館を出ると早速、持参したライカM6で久し振りの東京を撮る。俄か写真家気取りなのであった。

2009年01月18日(日)

本日の作業は石積み。3月の芝張りを想定して、舞台客席の部分を早急に造らねばならない!地下の舞台から天上へ向かう視線は空に直立した木柱と木々の緑。肉体労働はこたえるが、そのぶん形になっていくストレート感が単純に良い。今日は年末からこれまでの穴を埋めるほど捗った

2009年01月11日(日)

第9回土焼きプロジェクトの窯焚きが終了して一週間!この間「窯」の中は静かに熟成の時を刻む。少しづつ温度が下がるとことで焼き締まるのだ。今回は多きく窯を改造したので結果が気になる。さて、その結果としては惨敗!火炎の抜け道が上層部に集中してしまったきらいがある。煙道へのルートを下層部にも行く方法を考えねばならない。これは大きな収穫になりそうだ。引き続き「新春の宴」を開催。今回はビジター参加者も多かった。昨年のボジョレーワインを筆頭に、インド人のシンハさんによる豆カレーと揚げたてのプーリーは絶品。各自一品持ち寄りの手料理に舌鼓をうちながら、新たに第10回土焼きプロジェクトがスタート!並行する樂土の森プロジェクトでは

地下の舞台制作とピアノ・ライブの決定で忙しくなりそうだ!毎年、樂土を支える人たちと若きファンが増えているのは嬉しい限りだ。底辺の広がりは可能性への第一歩。今年はどんな出会いが生まれるのか?いまから楽しみだ。

11日夜、満月の月明かりが鬱蒼とした森と舞台空間を浮かび上がらせた。寒空は気を引き締める。そんななか、空間・造形作家の村松正之さんと樂土舎で打合せを行った。地下の舞台の舞台背景の協力を依頼したためだ。多くの協力者の集結!その視線の数々が濃密な空間に昇華するはずだ!

2009年01月04日(日)

樂土の土焼きプロジェクト「焼成」が1月2日の午後4時に完了した。年末の29日から五日間を6時間のローテーションで窯焚き当番が交代していく。温度計という計器に頼らず、火炎の色と音で判断して薪をくべる。今年は各チーム、キッチンタイマーも使わなかったようだ。毎年誰かしら持ってくるラジオも無く、まさしく窯との対話を楽しんだ!襲い掛かる睡魔には来訪者と会話をするのが効果的!今年も樂土に興味を持った方々、土焼きプロジェクトへのビジター参加者、米国から旧知の友人など多くの方がこの地を訪れた。さて、

来週1月11日はいよいよ窯開きだ。窯改修が吉と出るか?期待と不安が交錯する日々が・・・。

2008年12月14日(日)

樂土のメイン・プロジェクト「土焼き・焼成」は今年で9回目となる。かつて誰一人として陶芸の知識も経験も無いなかで穴窯の制作を敢行!ガス、電気窯から薪窯という一般的な経路を辿らないのが樂土流?原初に美をもとめるものとしては近代的、経済的、労働軽減という類のコストパフォーマンスは全く求めない。この道草的プロセスと実験的精神にこそものづくりの真髄があると信じてやまない。本日、弐乃窯「游山窯」の大改造を行った。これまでの現象による記録は通じないほどの改造なのだ。新たな窯焚き「焼成」のスタートがはじまる。わくわくすると同時に不安な部分も正直ある!ここを断行するのが樂土舎の精神とフットワークなのだ。ことしは12月29日から明年1月2日まで。御越しになりたい方は是非!

2008年11月30日(日)

劇団 ゆやの里芸術座の定期公演「小さな巡礼」を観にアミューズ豊田「ゆやホール」へ。旧知の中野左知子さんが現代版若草物語として脚色・演出を行う。ドラマセラピストとして活躍中の彼女の視点が現代の社会的病巣の核心に迫るだけに、その興味は「家族」の崩壊と復権というか再生に置かれていることは重要だ。人の生とは何か?精神的支柱を失った今、少し青臭い論議の糸口としても各人のもつ「小さな巡礼」は必要だ!映像(写真)と効果的な音響とともに細やかな演出は私にとっても参考になる。ただ、人の集中の限界からみると15分ほど短く纏めると尚更良かったと・・・。兎も角、公演後の役者とスタッフの充実した笑顔が忘れられない。素敵な時間を戴けた幸運な一日だった。

2008年11月10日(月)

目下開催中の平野美術館(静岡県浜松市)主催の「松井冬子展」へ。特別鑑賞会に御招待いただいたお陰でゆっくり作品に接することが出来た。テーマへのアプローチもさることながら線筆の確かさと潔さには脱帽!彼女の崇高ともいえる絵画の世界はほんものだ。「浄相の持続」(2004年)「思考螺旋」(20005年)「転変図」「境界微」(2008年)など静なるものと動なるものが深遠に響きあい、魂に突き刺すものがあるのだ。作品は日本画という範疇を軽々と飛び越えて、彼女の美貌とともに今後もますます光り輝くに違いない!注目のアーティストの誕生だ!

2008年10月21日(火)

KURIのお二人をお迎えしてのほのぼの音楽ライヴと食の宴【月に遊ぶ】は素材にこだわるお店が集結!言いだしっぺは「西洋菓子 卯屋」のシェフ岡部さん。そこに加わったのが「まめやかふぇ」のハマさん。つづいてワインアドバイザーALKOの畑さん。そしてピッツァ・パーティーには欠かせないベーコンやサラミなどのハム製品をつくる大石農場ハム工房の大石さん。薪窯のピッツァを頬張りつつ、極上のブルドーワイン。この日のために考案したバナナマフィンと焙煎コーヒーの妙。至福の時間は過ぎるのも早いと感じる!以前、どこかの寺にこんな文章があった。「挫折、成功、苦楽 臨終までの暇つぶし」。凹凸のある人生もよそさまには愉快だろう。しかし、どうせ暇つぶしなら愉しい方が良い!逆説めくがそのために懸命に今を走るのだ・・・!

2008年10月11日(土)

今年で3回目を迎える横浜トリエンナーレ2008〔タイム クレヴァス〕へ。久々のアート・ピクニックは愛知県在住1名、静岡県在住7名、横浜在住2名の総勢10名で。横浜赤レンガ倉庫一号館を皮切りに、ここではヴィデオ・アートや土方巽など映像資料の放映、ミランダ・ジュライの人生という時間の凹凸の軌跡(過去・現在・未来)を思考させる廊下。これぞタイム・クレヴァスか?次に新港ピアに移動する。ミケランジェロ・ビストレットの鏡面の作品は正常の危うさが単純にみてとれて、それがために説得力がある。次に向かったのは三渓園。丁度、中谷芙ニ子の霧とライティングの作品がスタート。沢の清流の音と相俟って、幻想的な刻の移ろい。かつて、原口典之の「水の舞台」に中谷さんの霧、そこに田中泯のダンスの鮮烈な記憶がよみがえる。記憶の断片を拾う。これもタイム・クレヴァス効果か?直島につづき内藤礼の作品にお目にかかれなかったのは残念至極!一日中歩き廻った末の中華街。毎日行列が並ぶという「梅蘭」へ。噂に違わず美味な中華料理と10人での円卓は理屈抜きに愉しい。食とアートは旨いのが良い?!

2008年09月24日(水)

ジャズ・ピアニスト山下洋輔さんのマネージャー村松さんが樂土を来訪!ひと通り舎内を御案内。勿論制作中の「地下の舞台」を興味深く観察。「土の家」では薫風の木下さんと三人で煎茶を喫しながら会話も弾む!ライブは地下の舞台の〔柿落とし公演〕として開催がほぼ決定!待望のピアニストのライブと決まったら心身に力が湧いてくるから不思議だ。夜はアクトシティ浜松での「JAZZ PIANOS]へ。佐山雅弘、小原孝、国府弘子、塩谷哲、島健、山下洋輔の6名のピアニストの饗演!特に洋輔さんの作曲された「Dr.KANZO」を佐山雅弘さんの編曲によって素晴らしい演奏が島、山下、佐山、塩谷の4名で繰り広げられた。Rhapsody in Blueでは6人の個性的なピアノが縦横無尽に空間を支配!演奏できることの嬉しさと楽しさが素直にこちらに伝わる快適な時間。こんなサプライズな演奏会にお誘いをいただいた村松さんに感謝です。

2008年09月15日(月)

舞踊家・田中泯さんの「場踊り」も昨年にひきつづき盛会であった。当日樂土に現れて、スタッフともども即興で場をつくる。樂土の森のスタッフもそこは慣れたもの。開場時間前にはすっかり立派?な舞台が出来上がる。観客各々が創りだす物語への誘い・・・泯さんは多くの引き出しを用意してくれている。相反する世界、その境界の不確かさを暗示したのか?

写真は公演後の交流会で。こんなにリラックスした泯さんはそうそう無いと写真家の市毛實さん。こんな泯さん初めて見たとアシスタントの古田さん。じゃ、一緒に撮ろうと4人での貴重な一枚。

2008年09月09日(火)

夕方にグラッフィック・デザイナーの鳥井素行さんと11月2日のライブの件で打ち合わせ。樂土舎での長屋和哉さんのライブは3回目になります。その深遠なる音の余韻はいつまでも心に残ります。多くの方のリクエストにお応えするとともに私が最も楽しみにしている音楽会

のひとつです。速報で素晴らしいチラシのデータを掲載します。尚、画面上では確認できませんが、きっと印刷物はこりに凝っています。

実物をどこかで入手してみて下さい。

2008年09月07日(日)

本日も地下の舞台を制作したのであるが、2003年の「土の家」の制作の際も献身的に協力してくれた浜松市の庭師生熊さんが奥様を伴って制作に参加してくれました。また、樂土のメンバーも大勢参加!予想以上に石積みがはかどりました。来週は田中泯さんの【場踊り】を行います。ひょっとすると未完成のこの舞台を使うんじゃないかと皆の予想!果たして如何に?

2008年08月24日(日)

地下の舞台を制作中である。これは随分前から構想していた。地下へと向かう視線と舞台からは天上へと発信する相互の交錯は静寂の空気と相俟って、多くのムーブメントを誘発するに違いないと感じていたからだ。今回は2003年に「土の家」と露地をともに制作したランドスケープ・薫風の木下薫氏の全面的な協力の下で進行している。本日も土方作業に没頭した。仕事の後の雑談のなかで「庭造りも即興だよね!JAZZYだよね!」そう、地下の舞台はJAZZ PIANOの巨人の演奏会の実現を想い描いてスタートしたのだ。

そのピアニストについては今は言えないが、今後の展開次第では実現は可能だ!

2008年08月13日(水)

2004年の樂土舎・アートキャンプツアー以来の直島滞在。今回は前回、立ち得なかった目的の地中美術館に臨む!ここは作家と作品が自然という壮大なるスケールで共存している。また、建築の仕掛けの素晴らしさはリピートするごとに観え方がちがうであろうと気づかせることにある。ウォルター・デ・マリアは陽が沈むころが素敵であろうし、ジェームス・タレルのオープン・スカイは夜間の光の不思議を感じてみたい!クロード・モネの睡蓮の室は自然光がもたらす優しい色調とともに時間を忘れさせる安心感が漂う。建築家・安藤忠雄のこだわりもさることながら、福武總一郎のすごさを感じざるを得ない。

2008年08月09日(土)

暫くぶりに「ビレッジ」(掛川市上垂木)に伺う。日本の古きよき民家にアジアン雑貨と喫茶はよく似合う!

長屋和哉さんのアンビエントのCDは店のオーナーのお気に入りで、店の雰囲気と相俟って素敵に響く。多くの若者が

CDを求めてくれるようだ。樂土舎での11月2日のライブが待ち遠しいのは私だけではないようだ。

また、この折にダライ・ラマの詠唱するCDをお借りする。理屈抜きにその力に圧倒される。とてつもない説得力なのだ。

2008年07月23日(水)

静岡市のAOI音楽館で行われた高橋アキ・タンゴコレクションwith田中泯。以前、高橋アキさんから浜離宮ホールでの同様の

コンサートのお誘いを受けた折にはチャンスが無かったので、今回は是が非でもと!彼女の淡々と、しかも確実なピアノには

田中泯のダンスは軽やかで愉しい!タンゴ故か?アンコールのピアソラは贅沢な逸品。楽屋で泯さんに久し振りでお会いする。

この9月15日の樂土舎・場踊りが楽しみになってきた。

2008年07月22日(火)

松井冬子さんの画集Ⅰ.Ⅱ を静岡県森町の御自宅に取りに伺う。先の週末に帰省された折、画家自らが持参していただいた

「優しくされている証拠をなるべく長時間にわたって要求する」の掛軸も床の間でじっくりと拝見することが出来た。

夏茶碗にお抹茶の緑冴え、美しきときの流れ!豊穣の刻。

2008年07月05日(土)

早朝から「ランドスケープ薫風」の木下薫氏と35年前のコンクリート電柱3本を運搬。

進行中の【地下の舞台】のステージを覆う屋根の柱として必要なのだ。杉林の木陰を頼りに、

この夏は汗を存分に流すことになりそうだ!緑陰は休憩には持ってこいの場所。そう、休憩を楽しむために労働があっていい。

2008年06月29日(日)

静岡県掛川市の人気の西洋菓子「卯屋」さんへ樂土舎のブルーベリーをお届け!ここのケーキは素材の

厳選にこだわり、シェフの人柄とともに注目度NO.1の素敵なお店です。

午後よりグラッフィック・デザイナーの鳥井素行御夫妻と娘の結実さんと浜松市天竜区の「阿多古館」での

藤田明展へ。こだわりのペンシル・アートは原初の表出とともに現代性と奥底に宿る記憶との往来を促す。

同じく天竜区横川にある「雷電」の藤黒さんのところへ。久しぶりに伺った山間は雨上がりの澄明さとアジアン

で不思議な空間と相俟って、なぜか懐かしい時間の移ろい!

2008年06月22日(日)

梅雨も本番!激しい雨のなか静岡県焼津市にある写真家林好文さんが主宰する画廊でのライカ組合西部

支部の写真展へ。モノクロームが故に現れる対象と主題の確かさは魅力的なツールだ。ライカは物語る!

この日は遠州横須賀倶楽部の深谷孝さんも同行する。

焼津市小浜の海岸には何時でも魅惑に満ちたスペースがある。長谷川現代ミュージアム/カフェ・ダダリには

現代美術の重要な作品がさりげなく掲げられている。新たなコレクションとしてに今最も注目されている日本

画家・松井冬子のドローイングが。これ一点とっても彼女の確かな技量と表現力がみてとれる。

静岡アート・ミュージアムでの女性陶芸作家展へ。現代陶芸における表現の可能性と限界がみてとれて楽し

い!われわれ樂土の陶はプリミティブななかにしか、その存在感を発揮する術がないことを知るのだ。しかし

このことが最も説得力が在るであろうこともしる。

TOPへ